- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

大垣市今岡町は、濃尾平野の北西部に位置する大垣城城下の端にある。

歓楽街のなごりある細道を入った密集地の一角に今岡の家はある。

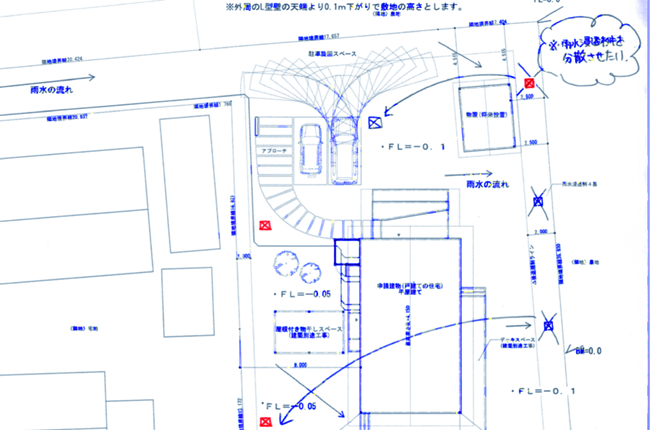

大垣市は綺麗な水が自噴する“水都”である一方、排水不良による内水氾濫に苦しんだ歴史がある。近くは平成16年台風23号の影響で46戸が床上浸水に見舞われた。

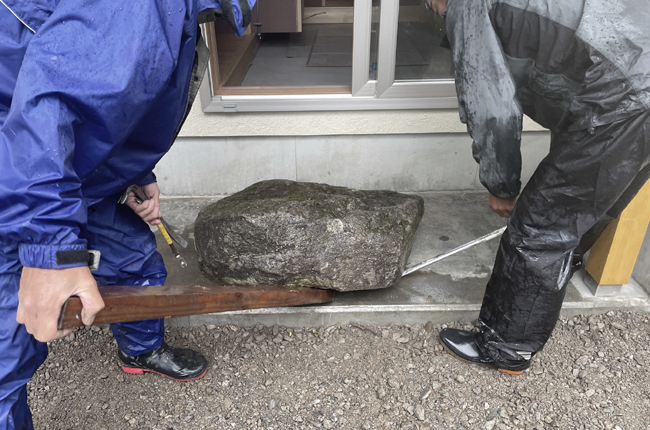

施主の強い要望で建物は地面より1メートルあげた高床式とした。

密集地に加え、埋蔵文化財包蔵地である事、準防火地域である事も設計から施工にかかる大きな制約となった。

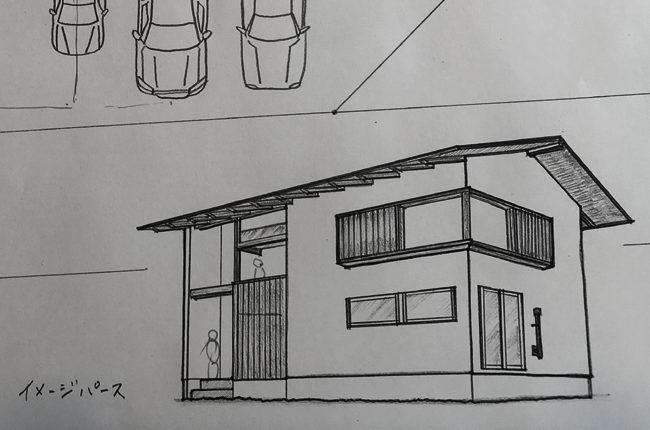

法律遵守、火災の燃え移りを抑止する工業製品は用いるが、無機質で画一的な家にしたくないという施主の想いには共感できた。また密集地とは言え、庇を出した瓦屋根が趣きある町並みだった。地域の末っ子として、この景観に受け入れられる建築を思い描いた。

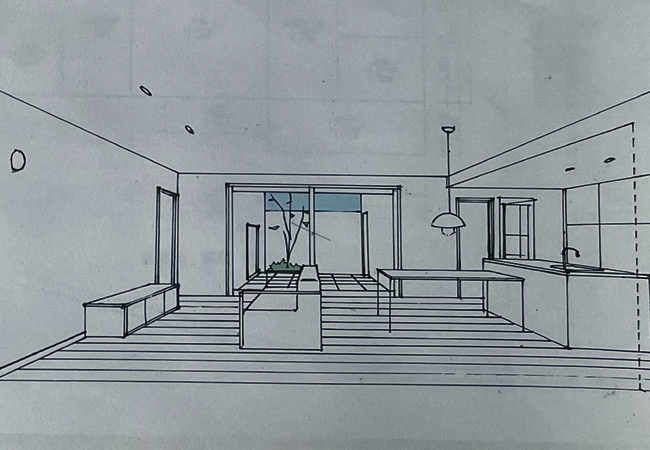

四方が住宅に囲まれているが隙間はあった。その隙間を光や風の通り道と捉えて窓を配した。各室がゆるやかに繋がる大きなワンルームのような室内で、いたる場所から陽が入る心地よい居場所ができた。それらの窓に設えた格子網戸や戸袋、登り梁工法でつくる切妻屋根の木部が温厚な印象となった。

左官職人による目地のない鏝仕上げの壁も施主の憧れだった。

外壁はモルタル左官、内壁は珪藻土に藁を含めたりもした。左官の親方とサンプルをつくって悩んだが、施主と職人が好みを分かち合って決めるやり方に失敗はないと感じた。

総じて出来たものは普通の住宅だが、確かな寸法で設計し、職人の手で丁寧につくられた。住む者にとって、それがなんだか素敵に思える、そんな心のあり方が家づくりを通して育めたらとても幸せだ。

私にとっては“住まい手と敷地に似合う自然なかたち”という家づくりに対する方向性を決定づける処女設計となった。

施主の立川さんとは、これからも末永いお付き合いをお願いしたい。一緒に建物の成長を見届けていきたい。

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

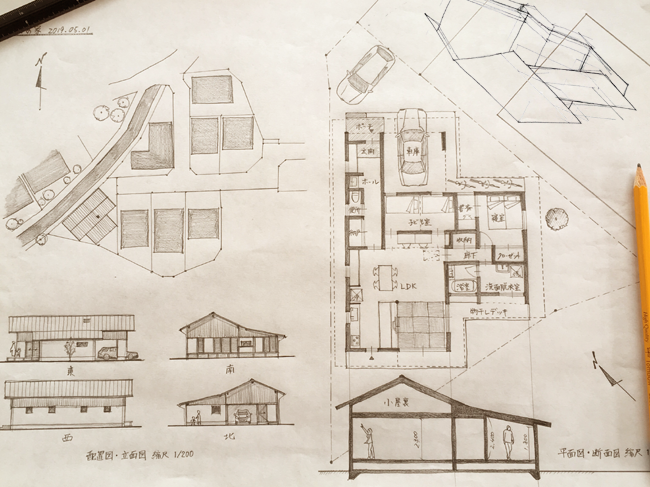

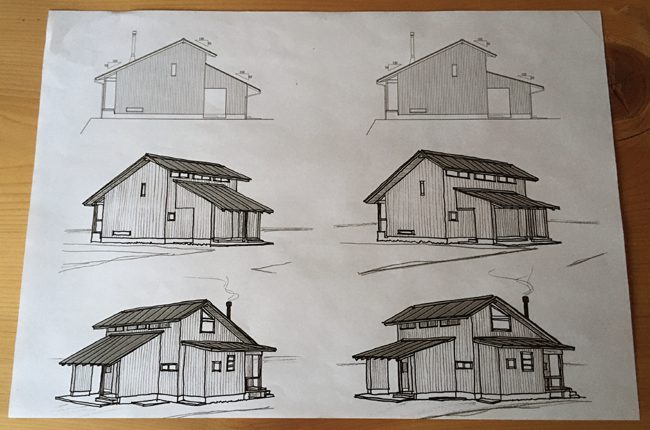

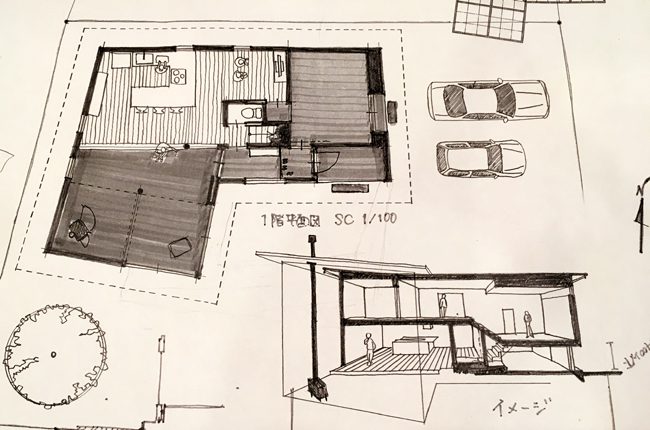

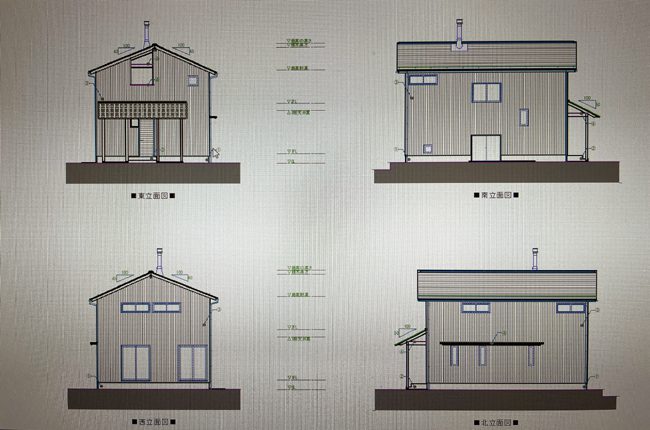

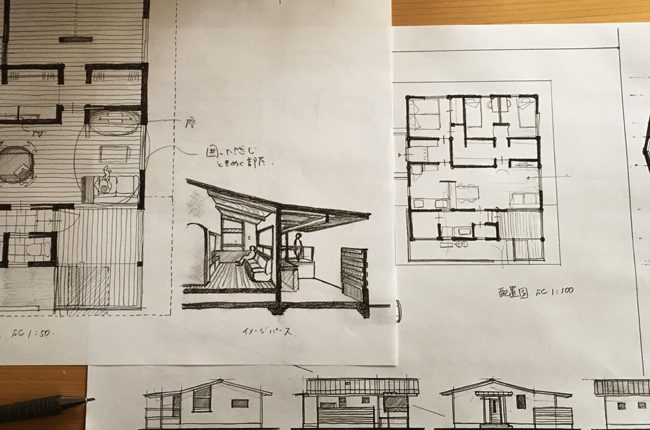

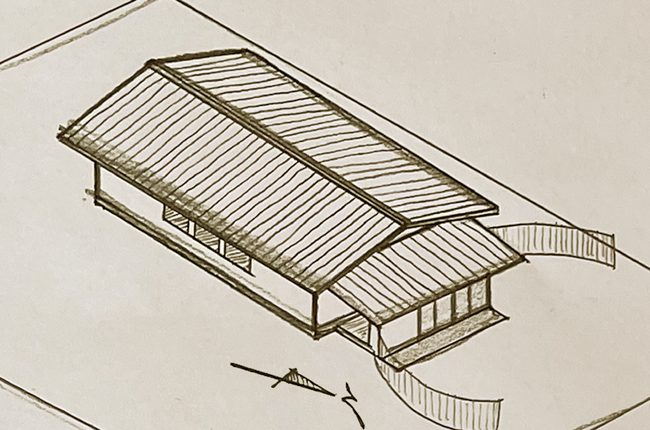

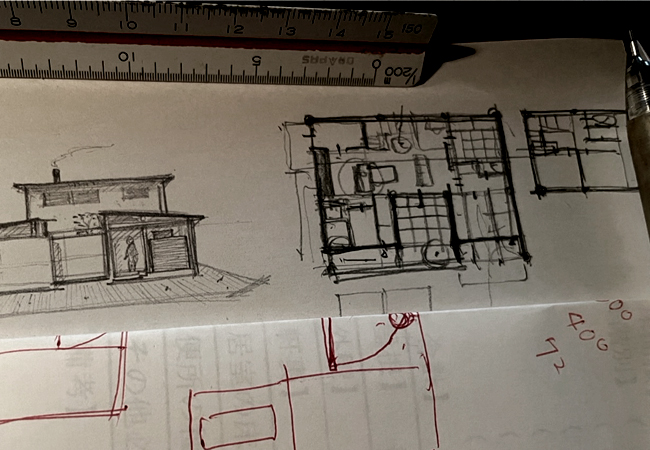

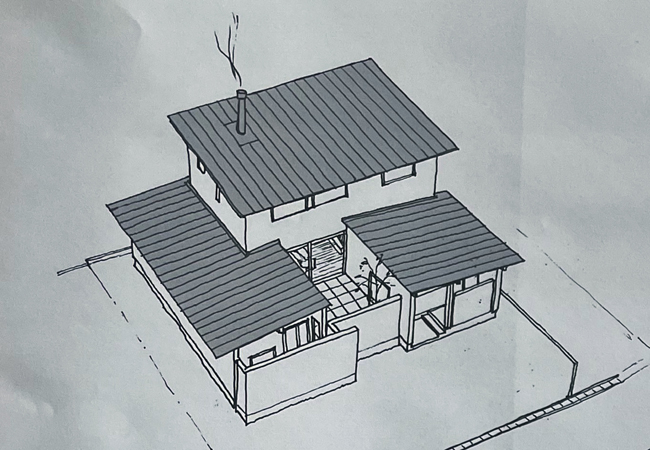

松本市神田は市内で最も世代間バランスが整ったエリアだと伺った。

新旧入りまじる住宅地と、南東に位置する田園や里山風景との距離感が程好く感じた。

田畑だった場所を3区画分譲し、一番北の突き当たりに出来た旗竿地が神田の家の敷地に決まった。一見、悪条件にも思える立地だが、南アプローチの旗竿地は“竿地”が開けて日当たりが良い。敷地に身を置くと、竿地を延長した向こうには、仁能田山(里山)の紅葉が綺麗だった。

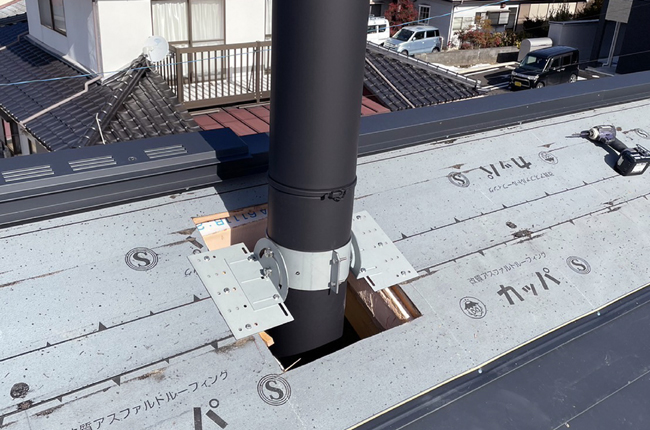

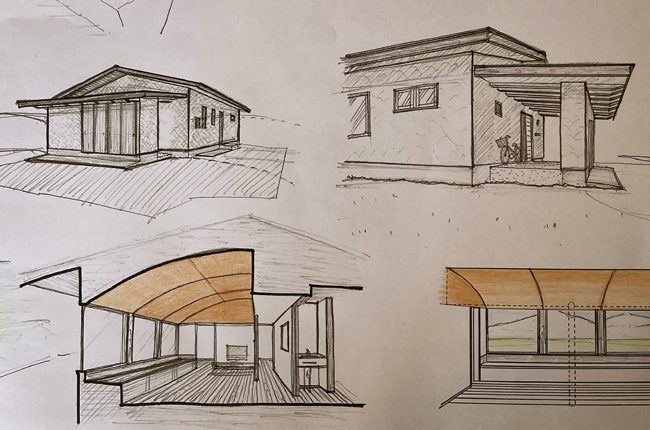

施主からの要望は「日当たり(日射の取り込み)」「薪ストーブ」「屋根付き屋外」だった。

いつもここから“住まい手と敷地に似合う自然なかたち”の模索を始める。

・日当たりが良い竿地の正面に2階建ての居住スペース。

・煙を考慮して煙突が敷地の中心となる位置に薪ストーブを配置。

(熱を室内循環させる為の吹抜けを設けた1.5階建ての高さ)

・隣家がある東側は圧迫感とプライバシーに配慮して平屋の屋根付き屋外。

それぞれ異なる階層に、片流れの大屋根が据わり良いとみた提案が一発で施主の共感を得たあの日は本当に嬉しかった。

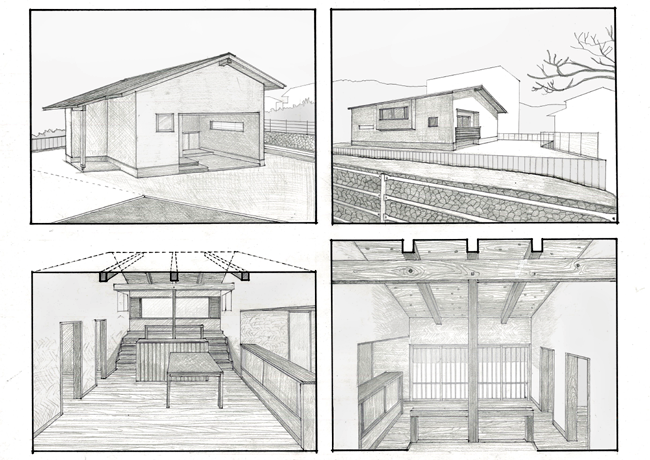

片流れの大屋根が成す佇まいは、そのまま屋内に反映した。

勾配天井特有の小屋裏のような空間が心地よい。

“暮らしを守ってくれるのは天井じゃなくて屋根。だから屋根の存在を中から感じられる場所は安心する”と教わったことがあるがその通りだと思った。

施主と一緒に耳をすまして、屋根をたたく雨音が嫌じゃないことも確認した。

どうやら自然に少しだけ近づく事が心地よさと関係しているらしい。

杉材が手足に触れたり、壁の砂漆喰に陽射しが当たったり、空や緑の借景もそう、ストーブの炎に薪をくべる行為もそうだけど、暮らしに程よく自然が入り込むと、とても癒される。神田の家はそんな家になった。

髙田さん、僕を家づくりの仲間に迎えてくれてありがとうございました。

春になったらまた一緒に薪を割りましょう。

- コメント(0)

コメントを残す

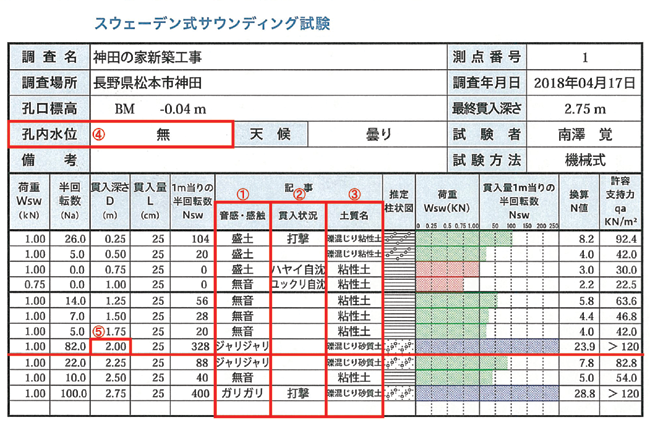

土地を購入する前にやっておきたい地盤調査

今日は土木管理総合試験所による地盤調査を実施しました。建物の四隅と中心の5箇所でスウェーデン式サウンディング試験をしました。明後日には速報結果がでます。ちなみに、調査費は1箇所7000円前後。意外に安いと思いませんか?この金額であれば、土地購入の判断材料に地盤調査をするのもひとつの手です。ただし、事前調査には土地所有者や仲介の不動産屋の承諾が必要で、これを断られるケースも少なくないそうです。勇気を出して聞いてみましょう。まだ建設会社も決まらない段階で、地盤調査を依頼する方法が分からない方はご連絡いただければお教えします。

松本市神田の家は土地購入後の地盤調査でした。それでも工事請負契約前には調査結果を知っておくことが大切です。契約後ですと、軟弱地盤で地盤改良費がかかる場合、建物にかける予算の見直しができないからです。さて結果はいかに。ドキドキします。2018.04.17

- コメント(0)

コメントを残す

地盤調査結果報告書の見方

地盤調査結果が出ました。調査方法はスウェーデン式サウンディング試験です。荷重をかけた鉄の棒を回転させながら地中にねじ込みます。深さ25センチねじ込むのにかかった回転数と音感(サウンド)を指標に地耐力を判定する方法です。

調査結果は報告書の「考察」を読めばわかりやすく書かれていますが、せっかくなので「試験表」の見方を記しておきます。興味のある方はどうぞ!

①盛土の有無

盛土は無いほうがいいです。地盤としては軟いです。下層の硬い地盤にとっては重荷になっている状態です。

②自沈の有無

自沈とは鉄の棒が無回転で沈む事を言います。それだけ軟らかいという事なので無いほうがいいです。

③層の土質

今回の試験では土の採取はしません。そこで、ねじ込むときの音感から土質を判断しています。大きく粘性土と砂質土がありますが、2つが混ざる割合で表現も異なります。粘土遊びと砂場遊びを想像するとわかるように、粘性土の方がむにゅっと変形しやすいです。でも砂質土は水の中だとバラバラに動きます。液状化に弱いのは砂質土です。

④孔内水位の有無

水位も無い方がいいです。地面の下には雨の流れ道などがありますが、その水位が地表面に近いと不利です。液状化の心配と合わせて地盤補強の工法が限定されます。

⑤支持地盤の傾斜

今回は、貫入深さ2メートルの位置で支持力120kN以上の地盤がありました。5箇所で試験した結果、全て2メートルの深さで支持地盤が確認できたので、地盤の傾斜はありませんでした。支持地盤の深さが場所によって異なると、地震等で地表面が流れて土地が傾く恐れがあります。

松本市神田の家は盛土があり“軟位な様相”との考察で、地盤補強が推奨されました。60~100万円程度の費用が発生します。クライアントに報告しなければいけません。何か手を打ちますのでそんなに悩まないでくださいね。2018.04.20

- コメント(0)

コメントを残す

地盤保証は必要なのか?

地盤調査→必要に応じて地盤改良→地盤保証※ここの話

結論から言うと地盤保証は(今のところ)付けた方がいいです。

神田の家を例にあげると、2~3万円の支払いで最大2000万円が保証されます(10年保証)。しかし、地盤保証を受ける為に必要な地盤改良費が60万円以上かかるので心苦しい気持ちです。そこである試みをしました。地盤調査結果を示したうえで、現状のまま保証してくれる法人を探しました。すると“現状のままベタ基礎でOK”という回答の保証会社が見つかったのです。クライアントは「それでも地盤改良はしておこう」という賢明な判断をされましたが、地盤調査でセカンドオピニオンが実行できるというのはひとつの発見でした。

平成21年から始まった住宅瑕疵担保履行法の解釈が寛大になれば、保証内容が重複して新築住宅の地盤保証は必要なくなる気がします。いまは保証の為に調査の安全率があがり、地盤改良費が過剰になっている懸念があります。限られた予算の中でお金を使うなら、建物の耐震等級を3にした方が良いような気もして。

今回必要となる地盤改良費は、外構にとってあった予算から捻出することになりました。植栽や塀が造れなくなってしまいますが、いつか一緒にシンボルツリーを植えましょうね!2018.05.08

- コメント(0)

コメントを残す

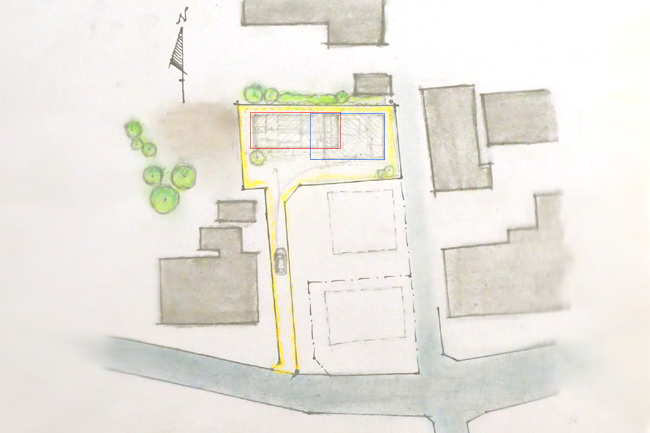

旗竿地(ハタザオチ)を購入する前のチェックポイント

9月10日。「気になる土地がある」という電話を受けて直ぐに見にく。

3筆分譲の一番北でいわゆる旗竿地でした。竿付き旗の形をした土地です。旗竿地の設計は過去にも経験があるので、その特徴と気づいた事をお話させていただきました。

①電気水道がどこまで来ているか

電柱が旗地の北東角にあって都合良く、上下水道も旗地まで引き込まれていました。上下水道が道路までしか来ていないと、長い竿地に水道管を埋設する工事費は土地購入者の負担になりますし、引き込み工事の間、旗地には車の乗り入れができませんので工期が延びます。

②旗地の広さと形、隣地の様子を確認

日当たり、風通し、見晴らし、プライバシーを考慮して理想の家に近づけるのか検討する必要があります。南の2筆はまだ更地なので、どんな家が建ちそうか想像でお話しました。

自動車の旋回スペースを確保できないと、長い竿地を頭から入ってバックで出ることになり大変そうです。※今回は竿地には駐車しない旨の誓約があります

③雪掻きは頑張れるか

竿地はライフラインです。人や自動車の行き来があるので雪掻きは必須です。隣地に掻き出すわけにはいかないので頑張って運びましょう。地面がアスファルトで舗装されているのはこれ幸いです。

建物の配置計画で言えば、駐車スペースを手前に、建物を奥に計画するのが一般的だと思いますが(青ラインが建物)、この土地の特徴を活かすなら、手前に建物を配置すると日当たり、風通し、視線とも心地いい気がしました(赤ラインが建物)。ただし、車は停めづらくなりますし、建築できるスペースは小さくなります。

最後に、総予算から土地代を差し引いた金額から推測して「あまり大きな家は建てられないけれど僕もこの土地好きです」と伝えました。翌日は役所廻りをして土地情報を収集、報告。2週間後、土地購入の一報をいただき、無事設計契約となりました。2018.05.10

- コメント(0)

コメントを残す

敷地の周りを散策しよう

敷地の周りを散策するといろいろな発見があるので、気になる土地があれば是非やってください。僕は設計中に何度も敷地へ足を運びます。デスクワークばかりだと疲れてしまう事もあって、何かと理由をつけてお出掛けします。

早朝に散歩すれば、お隣さんがペットに挨拶していてその人柄にほっとするし、西の畑には木陰に椅子が置かれた憩いの場があるし、夜はほんとに静かで真っ暗な地域、山が近くて虫の鳴き声が大きく聞こえます。

ごみの回収場所はいつも綺麗で、ごみ出しの朝は寒いけど、みなさん挨拶してくれます。「2階から情念岳は見えますか?」って聞いてみたら、「見えるけど西日がきついよ~」との事。西面の窓は遮熱タイプのガラスにしようかなぁと思ったり。

設計開始から工事完了まで約1年間、暑い日も雪の日も経験しながら家づくりを進めるので、敷地ではたくさんの暮らしのヒントをもらいます。ご近所さんとも顔なじみになります。今日は歩いて5分の場所に“ほたるの育成水路”という看板を発見。けんじさん、6月になったら蛍見に行きましょう!2018.05.11

- コメント(0)

コメントを残す

物件名称に地名を入れたい個人的な理由

神田の地名碑を見つけました。こういうの好きです。室町時代からある地名、“由来は千鹿頭山の頂上にある千鹿頭神社の神の田によるという説が有力”と書かれています。いちいちロマンを感じちゃいますね。たぶん時間を見つけて千鹿頭神社にも行っちゃうと思います。

僕の設計する建物の物件名称は「地名+の家」としています。本当に個人的な理由ですが、固体を主張することなく、景観の一部として地域に馴染む建築であってほしいなぁ、という思いからそう決めました。2018.05.12

- コメント(0)

コメントを残す

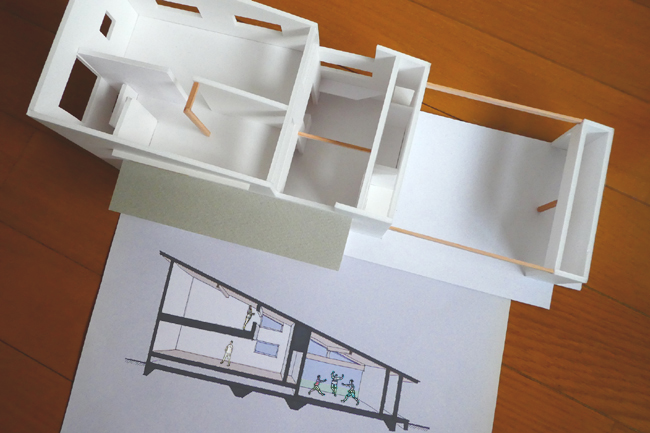

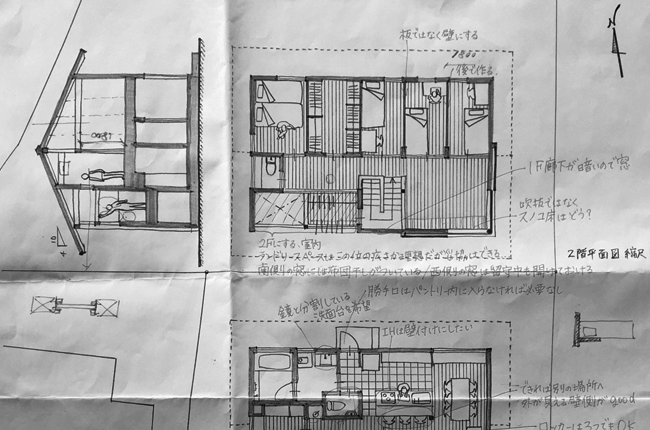

ファーストプレゼン

10月16日。松本市神田の家、1回目のプレゼンテーションでした。

家づくりの一環として、最も緊張するし苦手なのがファーストプレゼンです。中途半端な計画案でプレゼンに至ることは無いので、この段階で産みの苦しみは乗り越えていて“これはいい家になるぞ”と思っています。

ただ、自分の頭に描いているモノを人に伝えるというのは本当に難しいなぁとも思います。考えてみるとクライアントも同様、僕に“思い”を一生懸命伝えてくれたわけですから、要望は全て叶えたいと思っていますし、それ以上の企画を提案します。主義に合わない事は設計契約前に伝えるように努めています。

今回は“2階にもトイレを”という要望が反映できず再プレゼンとなりました。企画段階なのでトイレを描いて喜んでいただく事は出来るのですが、いざ見積もりをとったら大幅な予算オーバーという結果にはしたくありません。2階は8坪の床面積で水廻りを設けずローコストを図りたい事、階段の傍に1階トイレを設置して、2階から最短距離の動線に配慮した事を説明し、第2回のプレゼンに向けて岐路につきました。

翌日クライアントから連絡がありました。

「家族会議の結果、2階のトイレは諦めようと思う」との事でした。でもネガティブな気持ちではなく、この家にはこの位置に1箇所のトイレが丁度いい気がしてきたという趣旨の言葉をいただきました。前向きに思っていただき本当にありがたいのでした。さっそく実施設計に移りますが、その前に今回は概算見積もりをとります。「概算見積もりについて」はまた記したいと思います。2018.05.13

- コメント(0)

コメントを残す

建築設計事務所の弱み

この記事を読んでくれている方は、家づくりの候補に「設計事務所」があるのかなぁと思います。一言に設計事務所と言っても事務所ごとに特徴があるので他所のことは言えませんが、加藤毅建築設計事務所での家づくりにおける弱みをご説明します。

それは“住宅の価格をその場でお伝えできない”ことです。

住宅メーカーやおそらく工務店であれば、図面を提示した段階で「○○○万円です」と明言できるのでしょう。しかし私の場合は、実施設計を終えて「さて、いくらになるか御見積もりをとりましょう」という流れです。20日後くらいに施工会社から『御見積書』が届いて初めて金額を知ることになります。その後、設計内容を調整して予算に合った実施設計図が完成するので時間が掛かります。もちろん基本設計の時点でおおよその金額は推し測りますが、自信を持って明言することが出来ません。クライアントの不安が解消できないので申し訳ないと常々思っています。それでも“施工会社との共同家づくり”が現時点での最善と考えているので、建設費を決めるのはあくまでつくり手側になります。職人さんにも生活があるので、適性価格に対する無理な交渉もしません。頭を下げてお願いはします。

繰り返しになりますが、予算を決めるのは施主、建設費を決めるのは施工会社、予算と建設費を合致させるうえで住み手にとっての最良案を考え抜くのが設計事務所です。家づくりに欠かせない職分だと思っているからこそ、その欠点も知っておいていただきたいのです。2018.05.14

- コメント(0)

コメントを残す

相見積もりか、特命見積もりか

実施図面がそろったら、施工会社に見積もり依頼をします。複数に依頼することを『相見積もり(あいみつ)』、1社のみに依頼することを『特命見積もり(とくめい)』と言います。お見積もりに料金は発生しないことが通例です。

「相みつと特命、どちらがいいの?」という趣旨の質問を受けることがあるので、記しておこうと思います。とは言えどちらがいいのかは一概に答えられないので、その特徴から判断することになります。

<相見積もりの特徴>

複数の施工会社を比較したうえで選ぶことができます。初めての施工会社であれば、詳しくお話を聞いたり、実績を見せてもらったりしますが、主には金額の比較になるのだと思います。正直、金額以外で明確な差は判断しづらいのです。それでも一番安い会社を選ぶことが出来るので、相みつを望むクライアントは多いです。100万円ほどの価格差がでる場合もあります。

<特命見積もりの特徴>

特命には前提条件があります。それは、既に私が関わったことのある施工会社で信頼関係が出来ているという事です。最大の利点は早い段階から相談できるという点です。例えば、まだ設計が途中でも、その時点での金額を見積もっていただいたり。建設することが確定している立場で図面を読み解くので、より親身で入念な意見が得られます。私は特命の場合、最初からきっちり予算を伝えます。「この金額で実現する方法を一緒に考えて欲しい」と協力を求めるのです。

以上、相見積もりと特命見積もりの特徴を私なりの考えで記しました。

最後に、相見積もりで双方の御見積書を値引き交渉の道具にする手法を紹介しているサイトを見うけますが、私はやりません。それが良い事なのか悪い事なのかは様々な意見があるようですが、感覚的にすがすがしさに欠けるのでやりません。

施主・施工・設計の三者が、気持ちのいい関係で家づくりに臨みたいと思います。2018.05.15

- コメント(0)

コメントを残す

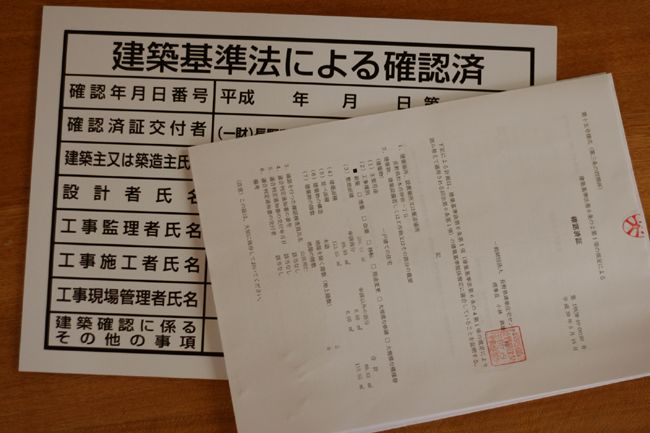

建築確認申請―これだけは知っておいてほしい事―

松本市神田の家は見積もり調整中です。見通しがついたので、施工会社さんが御見積書をまとめている間に、僕の方は建築住宅センターへ建築確認申請書を提出しておきました。

本日、確認済証が交付されました。これで法律上はいつでも工事が始められます。あとは工事請負契約を交わすのみ。

メディアでも耳にするので「確認申請」という言葉はご存知の方もいると思います。とは言え、多くの人はあまり関心がないかも。そこで、知っておいてほしい事は1つだけ!

『確認申請を提出するのは建築主(つまり施主)です』

建築基準法ではこれを怠ると“一年以下の懲役または100万円以下の罰金”とあります。ところが、既にマイホームをお持ちの方も提出した記憶はないと思います。それは、建築士が代理人として手続きを行っているからで、その場合は特に問題ありません。

気を付けるべきは、大工さんにリフォームをお願いする場合や、ホームセンターでカーポートを購入して設置する場合などです。これらの場合も、建設地や規模によって確認申請書の提出が必要です。「無確認」の場合、建築主が処罰の対象という事になります。知らなかったとは言え辛いですね。“多分ばれない”という気がしても、10年後、20年後、その先、大規模なリフォームや売却を検討する際、相続する子どもにそのシワ寄せが行くかもしれません。

確認申請の要不要を確かめたい方は、例えば建築士会の「建築相談窓口」がありますので利用してみてください。2018.05.16

- コメント(0)

コメントを残す

工事請負契約(こうじうけおいけいやく)

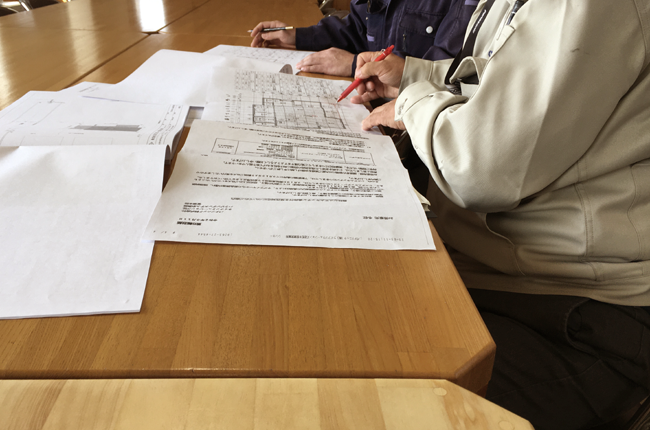

6か月の設計・見積もり期間を経て、本日、工事請負契約を交わしました。

工事請負契約は「建て主」と「施工会社」の間で交わす契約です。

施工を請け負っていただくのは、松本市の滝澤工務店さんです。写真右側の北條さんには、基本設計の段階から価格面での相談に乗っていただき大変お世話になりました。直近の流通価格や、直接買いで中間マージンを省ける部分、在庫で安く出せるモノ等、アドバイスをいただきながら図面を完成させました。

ご契約当日は、1時間半ほどの和やかな催事です。金額、契約内容、瑕疵担保責任保険、お支払い方法、地鎮祭に関する説明を終えたのち、滝澤社長と私も着座して無事契約成立となりました。これから完成まで宜しくお願いいたします。2018.05.22

- コメント(0)

コメントを残す

地縄あるある―知っていると不安にならなくて済むこと―

敷地に地縄(ぢなわ)が張られました。

これから建てようとしている位置に白いロープ等を張る作業を地縄張りと言います。今まで図面で見ていた広さを、初めて実寸法で目の当たりにするのです。とても胸弾む瞬間!と思いきや、多くの施主は不安にかられます。自分達が想像しているよりも、うんと小さく感じるからです。僕も設計士1年目の頃、同じ経験をしました。“間違った縮尺で図面を渡してしまった”と焦りました。そのうちに自分の感覚違いだと気付くからいいのですが、無駄にショックをあたえないように、施主にはあらかじめ伝えてあげたいと思います。

人の感覚は、空間を地面に投影すると2割減の広さに感じます(僕が勝手に言っている数値で根拠はないです)。高さ40センチの基礎が立ち上がるだけで、だいぶ正確な広さ感覚をつかみ、柱が立つとしっかりとした空間が認識できます。さらに屋根が掛かると、それまでの反動で大きな家にしすぎたような気分になる事も。

6か月の設計期間で、検討に検討を重ねて決まった寸法です。安心してください。

松本市神田の家は、南の土地もちょうど同じタイミングで地縄が張られていました。お互いの距離感が、示し合わせたかのようないい位置関係です。現場どうしも幼馴染のように育めたらいいなぁと思います。2018.05.23

- コメント(0)

コメントを残す

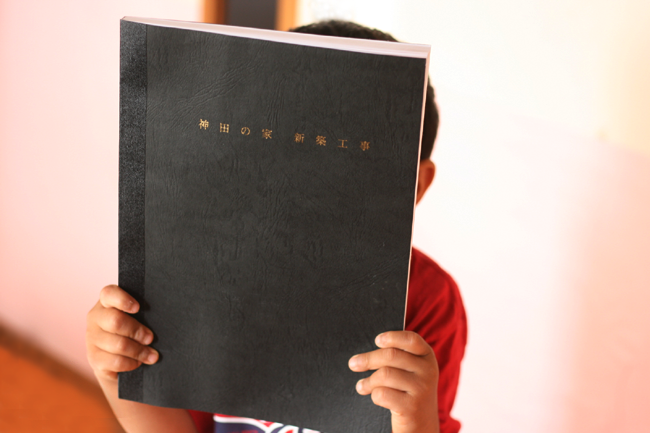

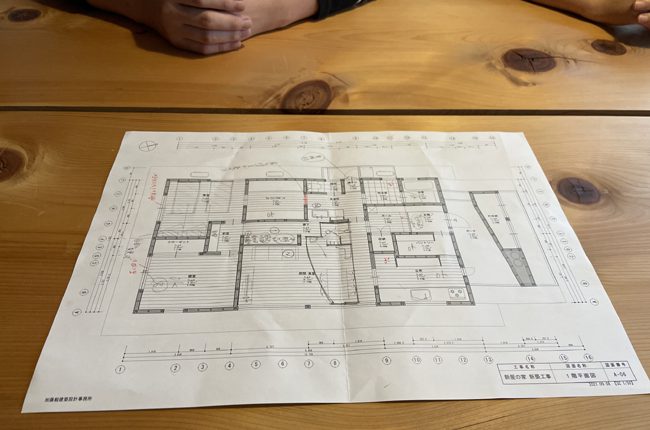

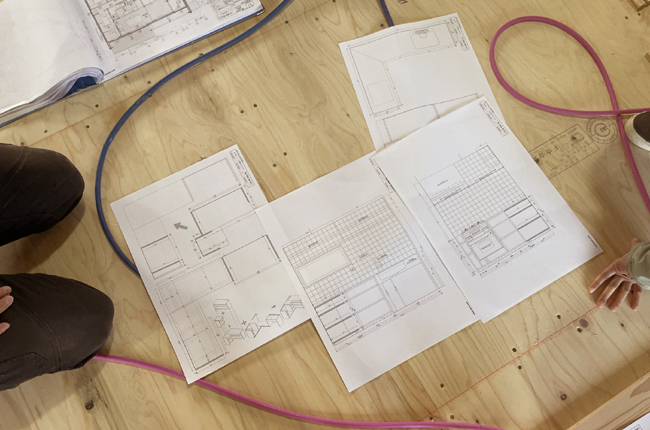

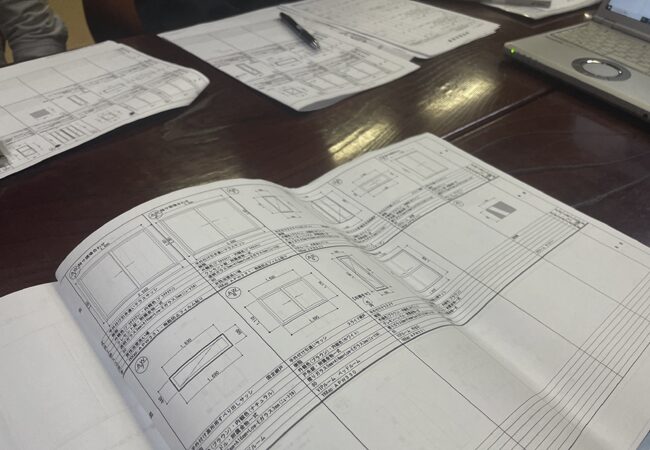

製本図面が届きました

入稿してあった神田の家の図面が製本されて帰ってきました。絵描きさんが作品を額飾するような気持ち?知らないんですけど。

届いた“図面”を“作品”のような気持ちで受け取りました。それぐらいのこだわりを持って全ての線を自分で引いてますからね。

“建築”は施主が想いとお金を出してくれて、職人の技術でつくる集大成なので、僕の小さなこだわりをおおらかに越えていくモノであってほしいなぁと思います。いよいよ現場がはじまります。2018.05.24

- コメント(0)

コメントを残す

松本市神田の家 地鎮祭

大安吉日。昨日までは雨の予報でしたが持ち堪えてくれました。現場監督は滝澤工務店の松下さん、初対面のお施主さんとも意気投合して、早速ご近所に挨拶まわりをしました。

その後、猿田彦神社の神主さんにお越しいただきました。猿田彦大神様は建築の御神徳です。土地の神様に、工事の安全と建物の永劫をお祈りしました。梅雨入り前の心地よい風を感じる地鎮祭となりました。いっそう気を引き締めていきたいと思います。2018.05.28

- コメント(0)

コメントを残す

地盤改良工事

神田の家の地盤改良は『深層混合処理工法の柱状改良』です。地盤の中に長さ2.5メートル、46本のセメント柱をつくって地盤強度を高めます。こういうの、男は好きだよね!ということで施主のご主人と一緒に現場入りしました。左のタワーが地盤改良機です。これ1台で、地盤掘削、固化材注入、混合かく拌ができます。工事期間は2日間、宜しくお願いします。2018.06.01

- コメント(0)

コメントを残す

遣り方(やりかた)

地盤改良を終えて、何事もなかったような様相です。

今日は遣り方の確認に来ました。仮設の木製柵を遣り方と言います。ここに基礎の位置や高さが標されています。誤差数ミリの範囲で、地縄よりかなり正確な位置出しです。周辺環境との関係を見渡してみると、配置計画はこれがベストだったと改めて感じました。

因みに、丁張り(ちょうはり)という用語もありますが、遣り方と同義です。建築では『遣り方』、土木では『丁張り』が馴染みあるそうです。2018.06.04

- コメント(0)

コメントを残す

根伐り(ねぎり)+砕石転圧(さいせきてんあつ)

松本市神田の家の基礎は『ベタ基礎』という形状です。

基礎をつくるために地面に穴を掘ることを根伐りと言います。今回はベタ基礎の根伐り形状です。写真は砕石を転圧して軟い根伐り底を締め固めた状態です。この上に15センチの鉄筋入りのコンクリート盤が生成されます。板チョコの溝のような部分にも鉄筋コンクリートが行き渡ります。この部分が基礎の地中梁(ちちゅうばり)となり、構造的な強度を高めています。

ただし、今回の設計で地中梁が必要かどうかの判断は非常に悩みました。地盤柱状改良にて46本ものソイルコラムが既に基礎を支えている為です。結果として、かなり安全側に計った基礎になりました。その分費用も掛かっています。

このあたり絶対的な正解はありませんが、施主の大切なお金を扱っています。そして、お金よりも大切な命を守る器を設計しているのです。慎重になります。6/18am7:58 M6.1の大阪地震が起こりました。改めて気を引き締める思いです。2018.06.06 ※18日改編

- コメント(0)

コメントを残す

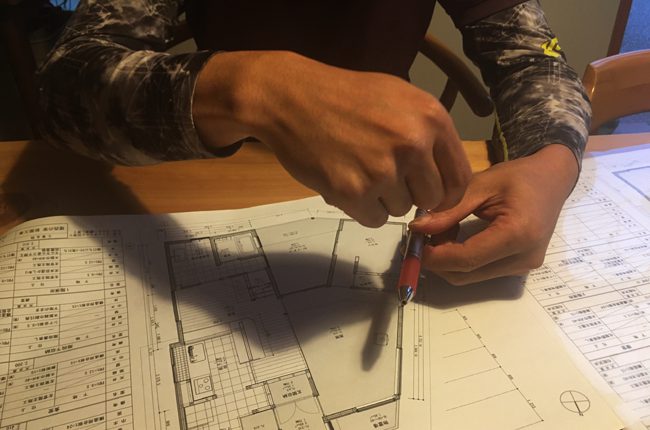

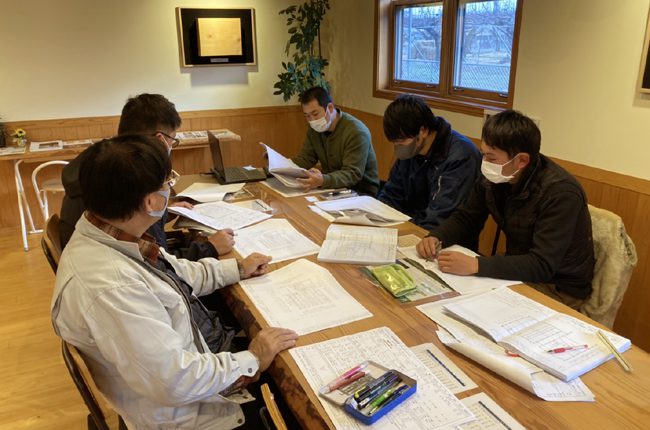

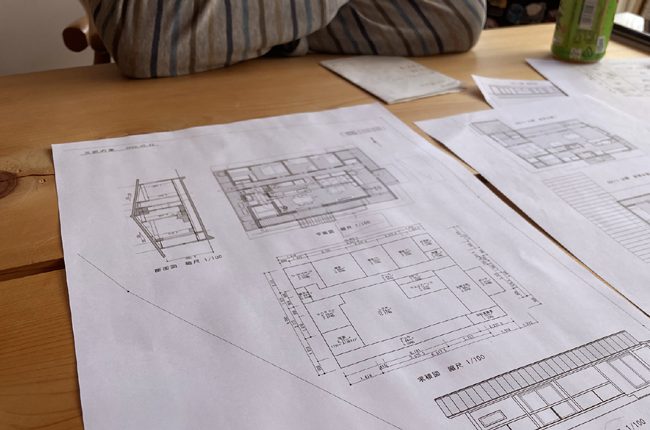

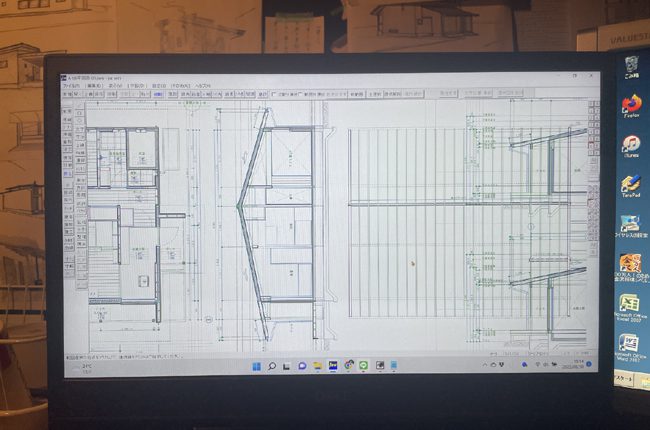

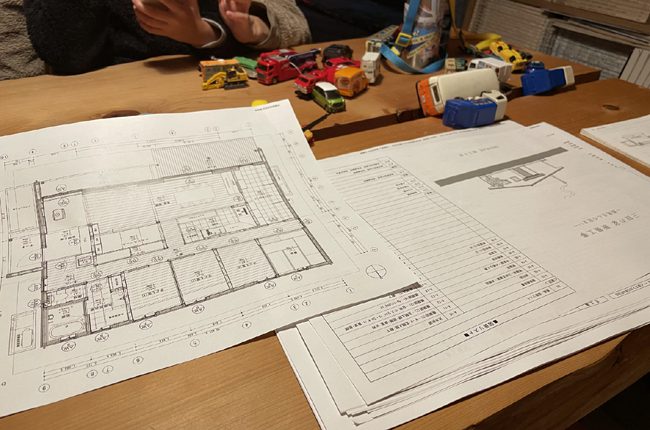

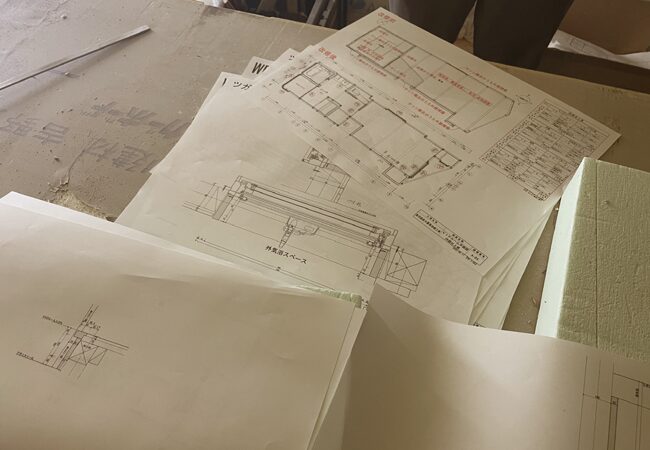

プレカットの打ち合わせ

松本市にあるソヤノアークス工場でプレカットの打ち合わせでした。プレカットとは文字通り“あらかじめ切っておく”工程を言います。主に柱や梁といった構造材の継ぎ目をコンピューターにプログラミングして機械で刻みます。僕の設計は全て機械加工というわけにはいかず大工の手刻みも要します。

左に座っているのがプログラマーの百瀬さんと池田さん。プレカットの入力で僕が最も信頼している二人です。いつも建築がより良くなる提案をしてくれます。右に座っているのが工事部長の藤田さんと棟梁の塚田さん。手前が僕。現場監督の松下さんが撮影してくれました。松下監督と塚田棟梁は30歳の若手コンビです!楽しい現場になりますよ!7月20日の建て方に向けて綿密な打ち合わせが始まっています。2018.06.12

- コメント(0)

コメントを残す

基礎配筋中

基礎の鉄筋を組んでいる最中です。施工は深澤鉄筋工業さんです。いつもお世話になっていますが深澤社長とは初めてお話しできました。

社長が現役の職人であるという事が、僕にとってはとても意味のある事です。「設計図の通りにつくる」という忠実へのこだわりがある一方で、僕が描いた図面に対して、施工性と経済性の面から「もっとこうすると良い」という意見もいただきました。とてもありがたいのです。次回の設計に反映したいと思います。2018.06.14

- コメント(0)

コメントを残す

基礎の鉄筋 配筋検査

基礎を構築する鉄筋コンクリートは、鉄とコンクリートの特長を活かして強度をあげる構造です。だからどちらの品質管理も大切です。

まずは鉄筋が組み終わりました。コンクリートを打設すると見えなくなってしまう部分なのでしっかりとチェックする仕組みになっています。

第三者機関の日本住宅保証検査機構による検査と、施工会社の監督による検査、設計事務所による検査の三本立てです。胸を張って言う程でもなく今はこれが当たり前で、むしろ責任の所在が分散しないかと疑うくらいで丁度いいですね。大きな手直しもなく無事検査終了です。2018.06.17

- コメント(0)

コメントを残す

基礎(耐圧盤)コンクリートの打設

曇り空の打設日和でした。施工は奥原土木さんです。いつも丁寧な打ち込みで信頼の置ける職人さん達です。コテ押さえしている角谷さんは“オレ土木屋だからな!”なんて言いながら左官屋のように押さえてくれます。

特に重要な役割をしているのが金髪のアキラさんです。バイブレータで振動を与えて締め固めをしています。振動の時間が短いと生コンの中の気泡が抜けず密実なコンクリートになりません。また振動しすぎも、モルタルと骨材が分離してしまい良くありません。50センチ間隔で15秒ずつが目安ですが、職人ですから手の感覚が頼りです。この作業がコンクリートの良し悪しに大きく影響します。2018.06.18

- コメント(0)

コメントを残す

アンカーボルト設置中

今日は午後からアンカーボルトの設置検査の予定でしたが、あいにくの雨で思うように作業が進まず、まだ設置中でした。アンカーボルトとは、土台などを基礎に緊結させる為に基礎コンクリートに埋め込むボルトで、非常に大事な金物です。明日は基礎の立ち上がりコンクリートを打設するので、なんとか今日中に終わらせなければいけません。検査は明日に持ち越しました。職人さんが頑張ってくれたので、僕も明日は早起きして打設前に検査(手直し)まで済ませておこうと思います。2018.06.20

- コメント(0)

コメントを残す

アンカーボルト設置検査→基礎立ち上がりの打設

雨あがり、本日も曇り空の打設日和でした。アンカーボルトの指摘箇所が1箇所だけあったのですぐに手直しを済ませて、定刻通り9時からの打設でした。

垂直に刺さっているのがアンカーボルトです。写真の外周に沿って白く見えるのが断熱材です。神田の家は床下に暖かい空気を送り込む仕組みなので基礎断熱を採用しました。詳しくはまたいつか記したいと思います。

この季節、最低限のコンクリート強度が発現するのに5日以上は見込みたいので、しばらく現場はお休みです。その間に分譲のお隣の敷地では建て方が行われます。次に来る時には南隣に建物が建っているなんて、とてもエキサイティングです。2018.06.21

今日は夜の部がありました。神田の家の施主家族と加藤家で、現場から程近い水辺へ行ってみよう!という話になり夜を待ちました。今日はまさかの夏至だったのでなかなか日が暮れませんでした。これで何も起きなかったら子ども達に悪いなぁと思いながら行ってみると、ちゃんと光っておりました!子どもも大人も大喜びです。来年からはおうちから歩いて行けるよ。これから何十年も暮らす地域にこんな自然がいつまでも残るといいですね。

- コメント(0)

コメントを残す

無垢国産杉のフローリング

床板は木の無垢材をおすすめしています。足の裏のアタリ(触り心地)が良いのと、温かみがあるからです。雰囲気の話ではなく、実際に表面温度が温かいです。

木の無垢材とは乾燥した丸太から切り出した状態のモノを言います。せっかくなので建材屋さんではなくて材木屋さんから直接現物を送ってもらいました。今回お世話になっているのは山栄材木店の佐藤社長です。余談ですが、佐藤社長と話をしていると「素材」という言葉は使わず「材料」と言います。「素の材料って変な言葉だよね。材料って言えばもうコレ(無垢)だから」との事。本物しか知らない人は心も無垢です。

松本市神田の家は、越後杉の床板を検討しています。せっかく丸太から切り出すので、長手方向に継ぎ目がない伸びやかなフロアにしたいと思います。天然素材を扱うので何点か工夫が必要ですが、改良をくわえてより良い床にしたいと思います。とても楽しみです。2018.06.23

- コメント(0)

コメントを残す

板金、電気、設備、サッシの打ち合わせ

基礎コンクリート硬化中(これを養生中と言います)で現場は止まっていますが、その間に打ち合わせておくことがたくさんあります。監督の松下さんが調整して諸業者との面会を本日にまとめてくれたので午後からみっちり打ち合わせでした。

写真は唐突に丸刈りで登場した松下さん(右)と百瀬板金の百瀬社長(左)です。百瀬社長も社長でありながら、その軸足はしっかりと職人側にあるタイプのようです。やはりこの手の方は仕事にプライドを持っていて、僕の無茶振りに「出来ない」とは言いません。そのかわり「こうしなければ駄目だ」と意見し、やらない事は断固としてやりません。結果、手間が増えて“儲け”とは真逆のつくり方も、自分がいい仕事だと思えばやってくれます。残念ながら、家を購入する一般の方にその意気は伝わりません。そもそも職人は他人の評価を指針に仕事をしていないので構いませんが、僕はこんな家づくりを多くの人に知ってもらいたいなと思います。2018.06.25

- コメント(0)

コメントを残す

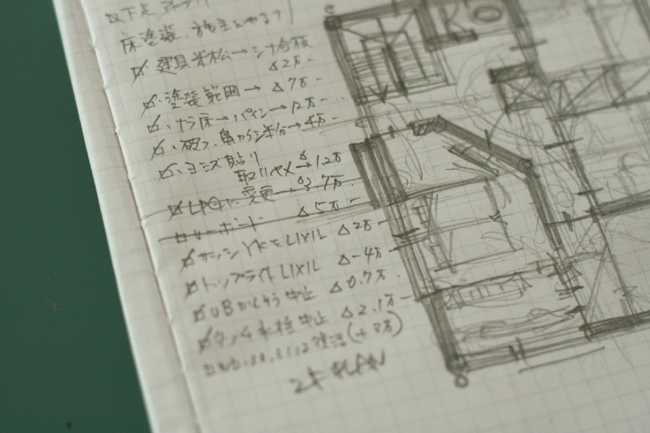

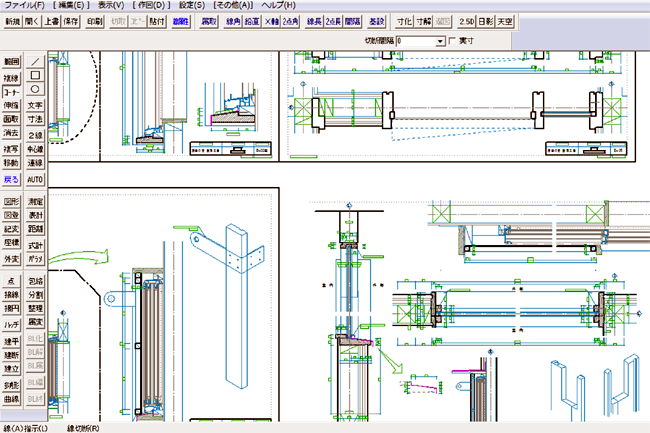

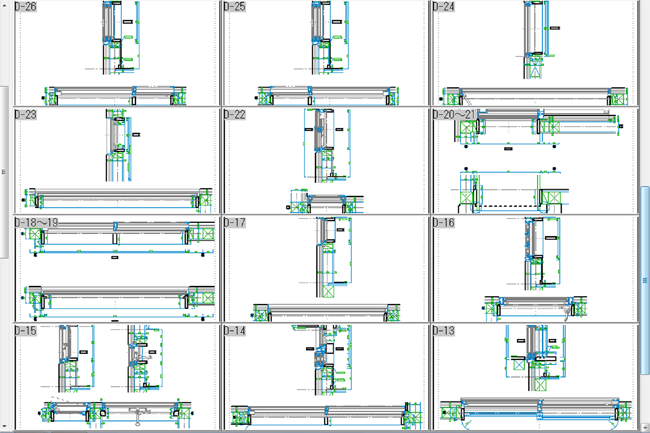

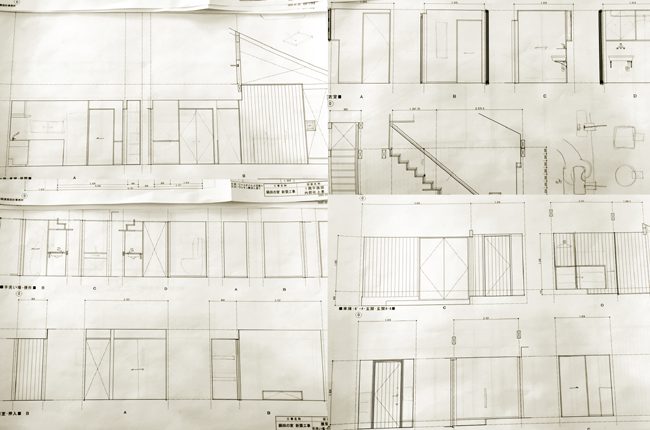

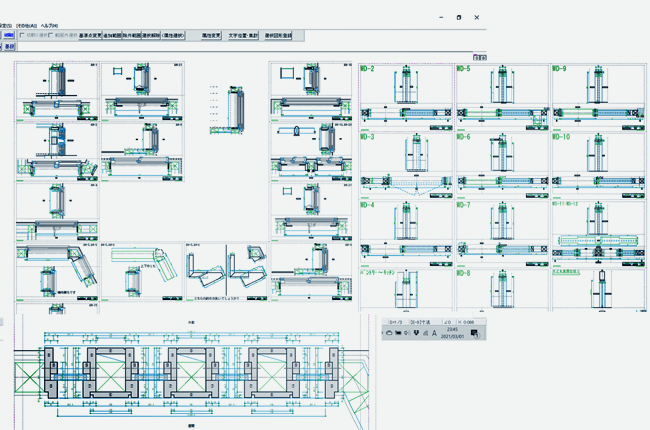

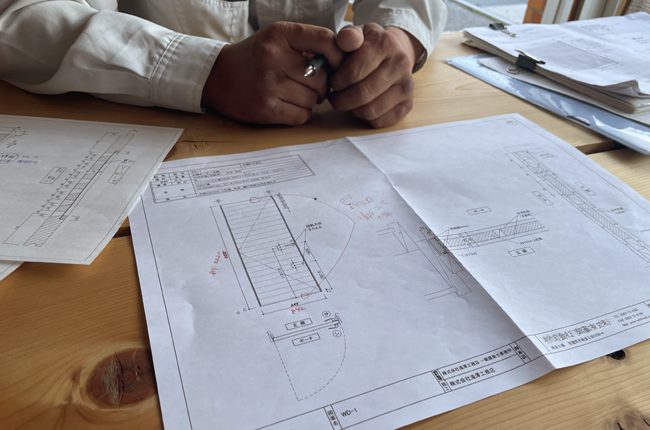

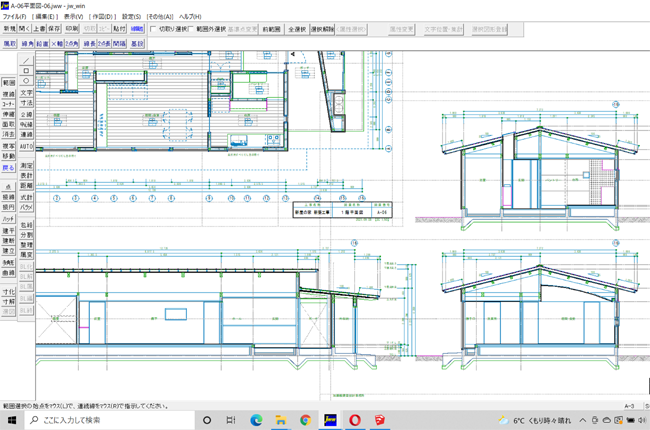

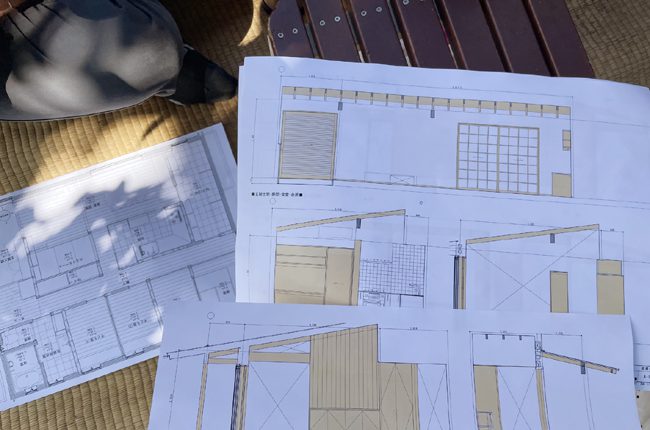

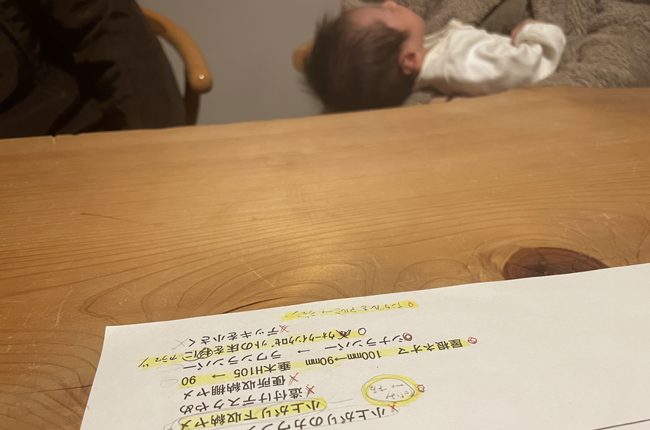

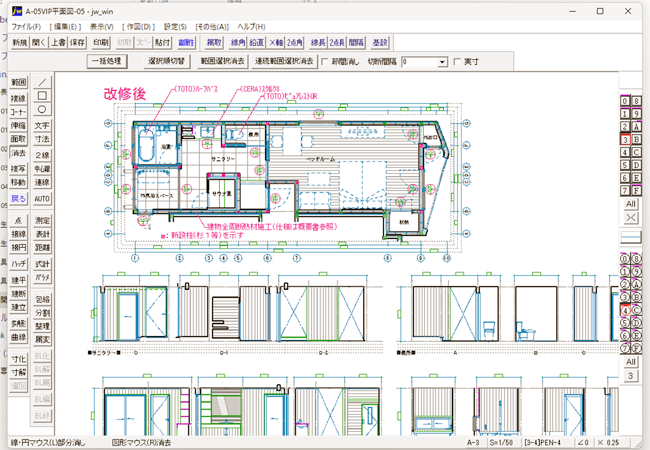

施工図(詳細図)の作図中

現場も打ち合わせもない合間に施工図を描いています。

僕の仕事の進め方は3つの作図工程を踏みます。1.基本設計図:クライアントに伝える為の作図。2.実施設計図:施工会社に伝えて見積もりを取る為の作図。3.施工図:つくってほしいモノを職人に伝える為の作図。←今ココです。

施工図を描く設計事務所は少数らしく、1つの建物で作図を繰り返すのは効率が悪いなとも思いますが。描けば描くほどもっと良く出来る気がするし、職人に相手にしもらう為の準備でもあるのでやめられません。結局、自分がやりたい事まで効率化する必要性を感じなくて今日もチクチク描いています。2018.06.27

- コメント(0)

コメントを残す

基礎が完成しました

型枠が外れて綺麗な基礎コンクリートが現れました。でも、見た目で基礎の良し悪しを判断しないで下さい。水気の多い生コンクリート(=弱いコンクリート)ほど、表面は綺麗に打てるのです。やはり打設時の品質・施工管理と養生期間が重要です。型枠を外して分かる基礎肌の見た目は、現れた状態を受け入れるくらいの寛容さが大切です。木材の木目や節と同じ自然現象です。

話は変わり、改めて周囲の屋根を見渡しました。いぶし銀の瓦屋根に囲まれたこの土地に似合う屋根色はやっぱり銀黒かなぁ。屋根は町並みを形成するといいます。施主も僕も悩んでいます。2018.06.28

- コメント(0)

コメントを残す

構造材(土台・柱・梁)の材料検査

プレカットの前に構造材の材料検査に行って来ました。

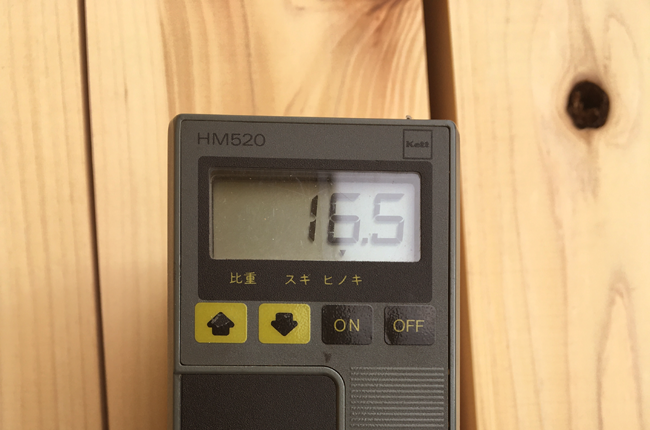

無垢の木なので品質に多少のバラつきはありますが、近年は材木を乾燥させる技術が良く、大きなひび割れや色味の変色はほとんどありません。乾燥具合を示す含水率も13~16%の範囲でまずまずの数値です。構造材は適材適所つかい分けています。

▲土台は国産ヒノキです。腐りにくくシロアリに強い材種です。

▲柱は国産スギです。柔らかい材種で構造材よりも仕上げ材に向いていますが、流通が安定していて安価なので採用しています。土台にもいえる事ですが、丸太の中心(芯持ち材)は耐朽性がありシロアリにも食われにくいという特長があります。

▲梁はベイマツ、唯一の外国産材です。乾燥すると硬くなり粘り強い(パキンっと折れない)ので、たわみに耐える梁にはベイマツをを採用しています。天井をつくらないで小屋梁を見せる部分は、主観ですが美しい木目の材を選別しました。

ここ数年でベイマツの流通は減少しています。今後は見直しが必要になるかもしれません。2018.07.03

- コメント(0)

コメントを残す

外壁(板壁)のサンプル検討

外壁の材料も工業製品を含めて選ぼうと思うとキリが無いほどいっぱいあります。その中で僕の好みは「左官職人の手でモルタルを押さえる塗り壁」と「無垢の板壁」です。この二種類を予算配分を踏まえて使い分けています。無垢の板壁の方が塗り壁よりも3~4割安価です。ただし無垢板は多少のメンテナンスが必要なので(これも考え方によりますが)、地上から手の届く範囲に板壁を採用します。足場がなくてもメンテ塗装ができるからです。

今回は床板の越後杉を粗挽きのまま納品して外壁に用いようと検討しています。粗挽きは自然の風合いが強く残る点と、木部保護塗料が木肌に染み込みやすい点に利点がありコストも抑えられるという目論見です。写真に2本の目地が通っています。左は角が立った目地、右は丸みを帯びた目地です。

どちらがお好みですか?そんな感じで挑戦していく過程が“つくる”という事。既製品から選ぶよりずっと面白いです。2018.07.05

- コメント(0)

コメントを残す

薪ストーブショールームへ

神田の家の主暖房は薪ストーブです。今日は6月29日にオープンしたヤマショーさんのショールームにて打ち合わせでした。キッチンやトイレのショールームはいくつかありますが、薪ストーブのショールームって新しいです。山口オーナーもスタッフの皆さんもとても気さくですので是非一度行ってみて下さい。なんだか素敵な建物だなぁって感じたら「誰の設計?」と聞いてみて下さい。そういう習慣をつけると、きっと自分に合った建築家に出会えます。

(あと、その建築家から独立したスタッフを調べてみるというのもいい方法です…)2018.07.06

- コメント(0)

コメントを残す

助成金申請と外木部の色決め

6月6日から松本市が薪ストーブ購入者への助成金交付申請をはじめました。上限10万円です。こういう情報は自分でアンテナを張っていないとなかなか得られない情報です。今回は知人がわざわざ電話で知らせてくれてとてもありがたいのでした。早速、施主と松本市役所へ申請書を出してきました。残り17枠ですので、来年の3月までに薪ストーブを設置する方は耕地林務課に問い合わせてみて下さい。申請締め切りは7月末です。

午後から施主と外木部に塗る着色保護塗料の検討をしました。木部の塗装というとペンキ塗りのイメージを抱く方も多いようですが、私の設計では浸透性塗料を採用しています。ペンキのような塗膜は作らず木肌に染み込む塗料です。木目を塗りつぶすことなく、雨や紫外線から木部を保護します。標準の14色を色水遊びのように混ぜ合わせて色を作れるのですが、その分とても悩みますね。

草木としての自然な色、景観としての自然な色、施主の素の好みという3点のバランスを大切にするのがいいと思います。2018.07.12

- コメント(0)

コメントを残す

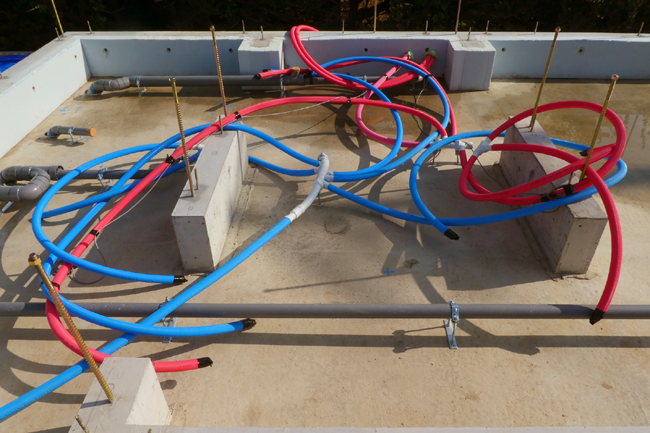

設備配管工事

現場では上下水道の設備配管工事が始まっています。グレーの塩ビ管が下水、青と赤のポリブレン管が上水(冷温水)です。施工は今回がはじめましての中信水道さんです。宜しくお願いいたします。2018.07.14

- コメント(0)

コメントを残す

薪の調達―神田の家の場合―

薪ストーブ導入を考えた時ネックとなるのが薪集めかもしれません。“薪はタダ”“薪は高い”という両極端な意見を耳にしますが、労力を惜しまなければ安く、人から買うとその賃金が高いという話です。

<薪づくりの流れ>

①山から丸太を切り倒し運ぶ

②丸太をチェーンソーで玉切りする

③玉切り株を斧や薪割り機で割る

④生の薪を1~2年乾燥させる

①から④の中で、やってもらう事とセルフする事を決めましょう。

今日は施主と一緒に知る人ぞ知るスポット、安曇野の薪ランドに行ってきました。ヤマショーさんが主催運営していますので詳しくはサイトを見てください。

神田の家は①を業者に委託、②③を薪ランドにてセルフで、④については新居完成まで薪ランドで、完成後は自宅の庭で乾燥させる予定です。これで、販売薪の半額です。道具の貸し出しもしているので、薪ストーブの導入を検討される方は薪割り体験をされると良いと思います。僕もやりました!へっぴり腰で。

今から作る薪は来シーズンの分ですので、今シーズンの薪は購入します。ワンシーズンどれくらいの薪を使うのか記録しておくといいと思います。2018.07.17

- コメント(0)

コメントを残す

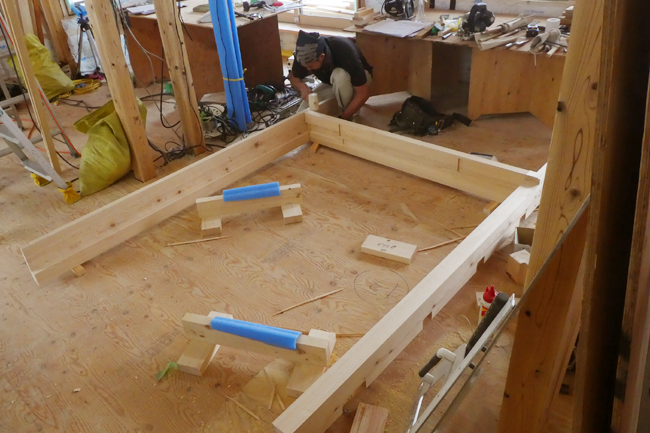

土台敷き

今日から土台敷きの作業に入りました。いよいよ大工の登場です(昨日まで塚田棟梁は加工場で構造材と屋根部材の刻みをしてくれていました)。基礎の上に転ばせて据え付けられる部材を土台といいます。

写真左の大工、勝山さんも僕が頼りにしている職人です。他所の現場で棟梁をはって忙しい中ヘルプに入ってくれました。2018.07.18

- コメント(0)

コメントを残す

建て方前日

今日で1階の床下地(大引きと根太)まで終わりました。この後、床合板を仮留めして明日の建て方にのぞみます。足場屋さんも来て仮設足場の設営がはじまりました。2018.07.19

- コメント(0)

コメントを残す

建て方初日

いの一番から1階の柱が立ち並びます。その後、柱と柱の頭を梁で繋いでいきます。今回の建て方は大工6名、クレーン操縦1名、監督1名の協働作業です。

2階の柱・梁と進み、無事、棟上げ出来ました。神田の家は片流れ屋根なので最高軒桁が棟(むね)です。高田さんおめでとうございます!職人の皆様ありがとうございます。

登り梁の設置まで終えて建て方初日終了です。気温38.5℃、お疲れ様でした。2018.07.20

- コメント(0)

コメントを残す

建て方2日目

屋根の垂木掛け。

建物の外観が見えてきました。建築は骨組みの段階が一番美しいという人もいます。いかがでしょうか?

化粧野地板を張り終えて、建て方2日目終了。炎天下での作業が続きますが順調です。

3敷地分譲の3番目です。どうぞ仲良くしてください。2018.07.21

- コメント(0)

コメントを残す

建て方3日目

軒先の納め方会議からスタート。

屋根の端部になる破風(はふ)という部材を据え付け中。木目の綺麗なヒノキです。

屋根の上は40℃近い気温だと思います。屋根面の1/5まで進んで建て方3日目終了。2018.07.23

- コメント(0)

コメントを残す

建て方4日目

屋根上の作業が続いています。炎天下、非常に過酷な環境で断熱材を敷いています。

屋根勾配は2.5寸で歩きやすく、薪ストーブの煙突のメンテナンスもしやすいはずです。

屋根上の作業も残すところあと少しです。断熱材が敷かれた屋根の下は涼しいので休憩に使ってください。4日間の建て方、本当にお疲れ様でした。2018.07.24

- コメント(0)

コメントを残す

台風(1時間雨量15mm)の影響

変則軌道の台風12号は日本アルプスがない東側からやってきました。大雨が予想されたので“これは見ておきたい”と現場で過ごしました。連続降雨が4時間程度で1時間雨量は15mmでした。松本市では年に数回の大雨にあたります。

神田の家は、元々が畑だった場所に3棟分譲されたので、敷地内排水不良にならないか気にして見ていましたが特に影響なく、ほっとしました。ブルーシートに覆われた建物内にも雨水の吹き込みはなく、四周ひさしを出した大屋根が安心感をもたらせてくれました。2018.07.28

- コメント(0)

コメントを残す

ピクチャーウィンドウー北アルプスを望む窓ー

「遠く小さくてもいいから北アルプスをのぞみたい」という施主の希望は土地探しの時から聞いていました。

「東の山も綺麗ですよ?」

「西の山(北アルプス)が見たいんだよね」

これは僕の飛躍した想像ですが、思えばご主人の地元はアルプスの向こう側だなぁなんて思ったり。とにかくこの要望はきっちり実現したいミッションでした。

設計段階では高さ80センチの横長窓を計画していましたが、高さを50センチに抑えると手前のお墓が見えなくなり、アルプスをより鮮明に切り抜ける事に気付きました。さっそく施主に電話で報告。より良いものをつくる為に現場でも粘る姿勢がやはり大切ですね。2018.07.31

- コメント(0)

コメントを残す

屋根の仕上げ材(ガルバリウム鋼板)施工中

瓦、スレート、アスファルトシングル、銅板…と、屋根の仕上げ材も多数ありますが、松本市神田の家ではガルバリウム鋼板を採用しています。金属屋根なので板金職人による施工です。

屋根材は一番に雨を漏らさない事、次に軽い事(地震に優位)を重要視していて、これらをコストとのバランスで検討するとガルバリウム鋼板に行き着きます。

ガルバのデメリットには、断熱性・防音性・通気性の低さや施工性の難しさが挙げられますが、これらは“屋根材に頼らず、屋根の造り方で解決するのが良い”というのが僕の考えです。屋根をつくる工程(建て方3日目)に立ち会うのもそういう理由です。材料を決めた責任は、施工方法の検討と、現場での指示やチェックと合わせて果たせるものです。

※「ガルバリウム鋼板」はメーカーの商品名で、金属名は「アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板」といいます。2018.08.03

- コメント(0)

コメントを残す

耐力壁を施工中

木造建築の構法には、伝統構法・軸組み構法・枠組壁構法などがあります。僕は設計の自由度が高い(その分、大工の技術を要し時間が掛かる)、「軸組み構法」を扱うことが多いです。

軸組み構造は土台と柱と梁から成る構造ですが、それだけでは地震や風の力に耐えられません。そこで軸組みが変形しないように、窓以外の部分に耐力面材が張られています。これが耐力壁です。耐力壁の総数と全体のバランスを考慮して、ばってんの筋交いを付加した部分、これも耐力壁です。耐力壁が受ける耐荷重に応じて、土台・柱・梁を規定の金物で固定しています。

僕がマニフェストとして密かに掲げている“住まい手と敷地に似合う自然なかたちの住宅”は、建物をかっこよく見せる為に不自然な形を追い求めることはしません。すると構造もシンプルで強度的に優位なのです。構造検討もさほど難しくないので、興味あるクライアントには事細かに説明できます。

お盆明けには、第三者機関によ構造検査が行われる予定です。2018.08.07

- コメント(0)

コメントを残す

松本市神田の家 上棟式

棟上げから3週間が経っていますが、今日が神田の家の上棟式でした。

施主の仕事のご都合で延期していましたが、地鎮祭やお引渡しとは違い遅らせても別段問題ありません。むしろその間に外廻りの構造を固められるし窓の位置が分かるようになるので、施主に来てもらうには丁度良いくらいです。

上棟式には工事の安全をお祈りする他、建て方に尽力くださった方々を労う意義があります。近頃はやらない現場も増えているそうですが、自分の家を手掛けてくれる棟梁らとゆっくりお話しできる良い機会です。家づくりトラブルのほとんどがコミュニケーション不足だと僕は思っていますが、僕の現場で施主と施工者が揉めた経験がないのも、節目ごとの交流のおかげ(運もあるのかな)のような気がしています。

略式の上棟式に掛かる費用は、主にお供物代とご祝儀(引き出物代)です。

お供物代は五~七千円程度です。ご祝儀の額は人に聞きづらいし、施工者さんは「お気持で結構です」との事で悩ませてしまいますね。そんな時、僕の立場は“傾向と対策”をフランクにお話しできるのでお役に立てると思います。でも、本当にお気持ちが大切、施主と施工者がお互いに敬意を払える家づくりであればいいのですから。2018.08.09

- コメント(0)

コメントを残す

お盆の前に最後のひとしごとーすすき川花火大会2019に向けてー

先月、神田の家のご近所さんから教えていただいたのですが、松本市最大の花火大会“すすき川花火”が、この現場の辺りから北の空に見えるらしい!という事で、確認せずにはいられませんでした。

生憎の雨で中止じゃないかなぁと疑心のまま現場に向いました。普段であれば30分の道のりが2時間かけても到着できず、車内で打ち上がる音を聞きながら運転しました。やっとの事で現場に到着。しとしと降り続く雨の中でしたが、神田の家の敷地内から花火を拝むことが出来ました。雨宿りも兼ねて建設中の2階へ。そこで僕が見た光景は、来年以降のお楽しみにしていただこうと思います(^^)

お盆の前に最後のひと仕事として、窓の位置を再検討するつもりでしたが、このままで良さそうです。

加藤毅建築設計事務所は8/11~8/16までお休みをいただきます。宜しくお願いいたします。2018.08.10

- コメント(0)

コメントを残す

お盆休みを利用して

施主のご両親が遥ばる長野県まで遊びに来てくれました。もちろん一番の目的は可愛い孫に会うことだと知りつつも、二番目の目的が諏訪湖の花火大会だったとしても、せっかくであれば非是現場を見て欲しい!と思い、ご案内させていただきました。

「あーよく考えられてるねぇ」「完成が楽しみだねぇ」と言わせたいばかりの振る舞いでしたが、きっちりお言葉いただきました。本当にありがとうございます。

転勤先の遠方で家族を持った息子が、無名の設計事務所で家を建てると知ったときの不安はどうだったかなぁ…そんな事を考えながら、少しでも安心してしただけたらと思いお話しさせていただきました。完成したらと言わず、またいつでも遊びに来てください。美味いきのこ蕎麦のお店を知っていますから。2018.08.16

安全に配慮して現場を片付けておいてくれた塚田棟梁にも感謝です。

- コメント(0)

コメントを残す

構造躯体検査

休み明け一発目は日本住宅保証検査機構による構造躯体検査でした。耐力面材を留める釘のピッチとめり込み深さ、柱に据える金物の種類、筋交いを固定する金物とビスの本数、火打ち梁の位置などの項目をかなり細かく診てくれる検査員の方で感心しました。

実は2日前に僕自身の検査は済ませていて特に問題ないとは思っていましたが、それでも少し緊張します。

指摘内容は想定していた箇所で、工事の手順上どうしても後日施工になる部分なので、施工後に写真を提示して合格となります。お金を支払って第三者機関検査をしているので、厳しい検査員の方がお得ですね。2018.08.20

- コメント(0)

コメントを残す

施工図を描く日々

施工図は“造ってほしいモノを職人に伝える為の図面”という位置付けです。なので自分で寸法を決めて自分で描きます。外注に出したり現場任せにしないという事です。

造ってほしいモノがいっぱいあるので図面をたくさん描いています。職人の技術と施主のお金を使うので、ほとんどは建築の為、施主の為にと思って描きます。

たまには自己満足の部分もあります。“窓枠の厚みを24mmにしよう”なんていうのはそういう事です。「25mmじゃ駄目なの?」とたまに聞かれますが(笑)

天井や手摺の高さ、カウンターの奥行き、枠の厚み、壁と照明の距離など細かな寸法まできちんと考えて決めたいのが僕の性分です。時間が掛かる作業なので効率生産には反しますが、図面も緻密に丁寧に描きたいのです。丁寧な図面は職人の取り組みに必ず影響するので、建物の質に繋がります。

ちなみに、図面通りに現場で造られるかというと必ずしもそうではありません。施工図があるともっとこうした方がいいという提案が職人側から得られるからです。そこまでやるとこの仕事はほんと楽しい。2018.08.22

- コメント(0)

コメントを残す

現場が加速、断熱材の施工が始まっています

今日から塚田棟梁は加工場で枠の刻み作業。ベテラン大工のオオツキさんとネイさんがその間も現場を進めてくれます。

布団のように積まれているのが断熱材です。神田の家の外壁断熱材は高性能グラスウール16kg相当(厚さ105mm)です。熱抵抗値に対して価格が安いので採用しました。カタログには“施工性に優れる”とありますが、むしろ施工はけっこう手間です。正確に言うと、高度な技術がなくてもつけられますが、根気よく丁寧に施工しなければ、品質証明書の通りの熱抵抗値が得られないことが知られています(知っているのは製造メーカーと専門家くらいだと思います)。僕から施工者に説明して、きっちりやってくれるという信頼のうえで、コスパを理由に採用できる断熱材です。2018.08.25

- コメント(0)

コメントを残す

窓枠の据え付けがはじまりました

棟梁は今日も加工場で窓枠の刻み中です。でも毎朝、一番最初に現場に顔を出すのも棟梁です。刻み終えた枠材から現場に搬入して、今日はネイさんが据え付けてくれます。寡黙な職人さんですが、えてしてこういう方は腕がいいですね。刻みが終わっているとはいえ、少し複雑な組み方をするので簡単には進みませんが、打ち合わせの姿勢から、素晴らしい精度で仕上げてくれる方だと確信しました。2018.08.27

- コメント(0)

コメントを残す

第三者検査機関の防水検査

日本住宅保証検査機構による防水検査でした。今回は住宅瑕疵担保責任保険制度に基づく義務検査ではなく、施工の技術向上を目的とした任意検査です。監督も棟梁も検査員と積極的に意見を交わしました。

写真は外壁の透湿防水紙(白)にビス留めされたステンレスの布団干しです。止水パッキンを噛ませるかビス頭の上から防水テープを施すように指摘を受けました。現場は早速対応しました。勉強になります。2018.09.03

- コメント(0)

コメントを残す

窓際ベンチ-利便性と居心地のバランスを考える-

今岡の家でつくった窓際ベンチを神田の家でも採用しました。少し造りは違いますが。

窓の外はウッドデッキです。バリアフリーの観点でみると床とデッキは同じ高さにしたい所ですが、段差を設けて腰掛ける窓台にしました。薪ストーブの炎が近い心地良い場所です。大工の仕事がとても丁寧です。2018.09.06

- コメント(0)

コメントを残す

検証:雨どいを着けないという試み

紫外線や雨から建物を守るように屋根は出来るだけ軒を出すようにしています。今回は雨どいを着けないという試みをしました。必要なモノを安易に無くしていい筈はありませんが、経済性、立地条件、素材などを考慮して判断しています。試みなので問題が生じた時点で雨どいを設置しますが、落ち葉が詰まったり、つららで割れたりメンテナンスは必要になります。雨垂らしの状態でも地中浸透で問題がなければ、それが一番自然で理にかなっていると思い挑戦してみるのです。はじめてやる事はいつも施主の寛大さに後押しされます。2018.09.08

- コメント(0)

コメントを残す

引き続き窓枠を製作中

開口部の枠は床で造ってはめ込むことが多いです。神田の家は杉の無垢材でこしらえています。狂いの多い無垢材をピタッと納めていただけます。しかも2.5mm厚のアングルピース分だけ削ったり、横枠は竪枠よりも1.5mm奥まらせたり、それをしれっとやってくれる大工は凄い。

塚田棟梁は大物の枠に取り掛かりました。こちらは玄関枠でとても複雑な造りです。でも出来上がったらとてもシンプルで、大工の苦労は微塵にも感じない仕上がりになるはずです。2018.09.10

- コメント(0)

コメントを残す

無垢板張りの外壁が完成しました

外壁に使用する板も杉の無垢板です。神田の家はとことん杉にこだわっています。無垢材の中では安いから採用していますがチープな家にするつもりはありません。表面はザラザラのラフ仕上げで目地を3mmに決めました。ちょっとした事で雰囲気が変わります。これが設計士の自己満足だとしても、想いや手間を共有すると施主や施工者も同じく嬉しく思えるし、愛着をもって触れてくれます。その他の方にはふ~んな事にも高揚できるのが家づくりの醍醐味かなぁと思います。

無垢材は陽の当たりが柔らかく感じます。室内からも見えるのも嬉しいですね。2018.09.11

- コメント(0)

コメントを残す

床板の仕分け作業

フローリング張りが始まるので前日の夕方から板の仕分けをしました。同じ杉板でも、板によって赤身と白身、斑身があります。自然素材の特徴なので赤白を混ぜ込んでバランスを見ながら張っていくのが通例ですが、今回は赤身と白身を部屋毎に張り分けることにしました。長手方向に継ぎ目がない長尺の板を仕入れたので、このひと手間が効いてくると思います。棟梁、遅くまでありがとうございました。とても楽しみです。2018.09.13

- コメント(0)

コメントを残す

窓枠の製作・据え付けもあと少し

こちらの窓枠も少し複雑です。下の大きなガラスの向こうは隣家の生垣があります。更地の時に見て常緑のイチイが綺麗だったので拝借することを決めていました。下のガラスと上の引き違い窓を仕切る無目(ムメ)という部材の中にロールスクリーンを仕込む予定です。2018.09.15

- コメント(0)

コメントを残す

外部は防水フェルト貼りがはじまりました

外部の左官壁部分はガラ板張りが終わり、防水のアスファルトフェルト貼りがはじまっています。ここから左官職人の仕事になります。水の浸入を防ぐために、下から順番に重ねて貼っていきます。2018.09.18

- コメント(0)

コメントを残す

左官仕上げを皆で悩む

アスファルトフェルトを貼り終えて真っ黒の外壁を背にサンプルを並べて、左官の仕上げを悩みます。施主と左官の親方と僕で意見を出し合って。サンプルは60センチ角ほどの大きさなので、これを全面に仕上げるとまた印象が異なることを想定しなければいけません。色だけでなく、ネタに混ぜる麻や骨材の種類、コテの押さえ方などを考えると、選択肢は無限なので、“選ぶ”という感覚を捨てて“創作”する作業です。

内部左官の仕上げも検討しました。室内は砂漆喰です。こちらも色味やコテの押さえ方を検討しました。写真はありませんが玄関の土間も左官職人による洗い出しの仕上げです。梓川の砂を混ぜる予定です。さてどうなるか、ドキドキします。2018.09.19

- コメント(0)

コメントを残す

階段の製作とやり直し

階段の据え付けがはじまりました。動線は省スペース化をはかっているので廻り階段とし、階段下は収納スペースです。納まりがとてもシビアで原寸の図面も準備しましたが、図面では伝わりにくい部分もあり間違いが発覚してしまいました。でもやり直しする程でもないと判断しその日の打ち合わせを終えました。翌日、階段はきっちりとゼロから造り直してありました。きっと棟梁のプライドが妥協を許さなかったのだと思います。僕は本当に職人に恵まれています。僕も絶対にいい加減な図面は描けませんね。2018.09.24

- コメント(0)

コメントを残す

石膏ボード張り

フローリング張りも終わり、2階から順番に石膏ボード張りがはじまっています。2階は屋根の構造がそのままで仕上がりなので、壁のみ石膏ボード張りです。仕上げをすると見えなくなる部分ですが丁寧に進んでいます。ここから一気に空間が仕切られていきます。2018.09.25

- コメント(0)

コメントを残す

現場メモ

下地などの見えなくなる部分には数々の現場メモがあります。メッセージだったり、計算式だったり色々です。

建具の打ち合わせで僕の注文が多すぎて、車にメモを書きだした時はさすがに止めましたけど。2018.10.01

- コメント(0)

コメントを残す

お施主さま、家具屋さんへ行く

施主と家具屋で打ち合わせでした。家具屋といってもインテリアが売っているような店舗ではなく、まさにモノづくりの現場です。今日はクッションの硬さを確認して、施主の好みをうかがいました。神田の家はとても小さなリビングです。そこで特注のソファを計画しました。しかし、製作家具の特注ソファはとても高価なので、建築の造りの中にクッションを配置して、ソファやスツール、デイベッドとして居座れる仕組みをつくります。こちらも初めての試みです。完成が楽しみです。2018.10.08

- コメント(0)

コメントを残す

外壁左官の中塗り

外壁左官の中塗りは樹脂性のメッシュを伏せ込んでコテ押さえしていきます。この工程がひび割れ防止に大きく影響するそうですが、あれ?もしかしてこのやり方は企業秘密だったかもしれないので詳しく書くのは止めておきましょう。とにかく、研究と実験の賜物で目地がなくてもひび割れにくい左官壁を実現してくれます。2018.10.16

- コメント(0)

コメントを残す

大工工事がほぼ完了しました

▲4.5帖の小さなリビング

▲ダイニングの吹き抜け部分、連続する垂木と北面の高窓

タイトなスケジュールの中、大工さんが本当に丁寧な仕事をしてくれました。ありがとうございます。ここからは現場を左官屋さんにバトンタッチして、建築に化粧を施します。宜しくお願いします。2018.10.17

- コメント(0)

コメントを残す

いよいよ外壁左官の仕上げ工事です

外壁の仕上げ左官工事がはじまります。ハンドミキサーで仕上げ材を攪拌中。

玄関ドア横の小さな袖壁から仕上げて皆で仕上がりのイメージを共有します。

その後いっきに仕上げていきます。ダイナミックな作業に思えて、コテ先はとても繊細な動かし方をしています。水分を含んでいると真っ白な外壁に見えますが徐々に色身を帯びてきます。2018.10.18

- コメント(0)

コメントを残す

ソファづくり-張地屋さんで打ち合わせ-

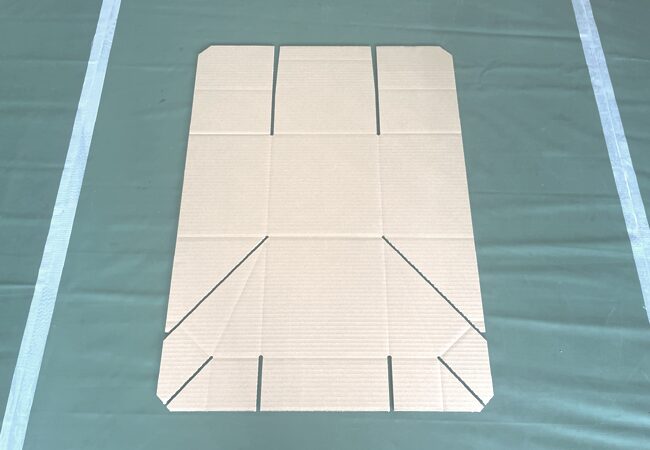

以前も同じ記事を書きましたが、神田の家はとても小さなリビングです。そこで特注のソファを計画しました。しかし、製作家具の特注はとても高価なので、建築のつくりの中にクッションを配置して、ソファやスツール、デイベッドとして居座れるように考えています。

本日は施主が選んだクッション生地のサンプルを持って、張り地職人の原さんと打ち合わせでした。僕にとっては全く知らない分野の職人です。地の張り方、縫製方法、マチの入れ方など分からない事を色々質問して、めいいっぱいこちらの希望を伝えました。僕は家具を設計しているつもりだったので数ミリ誤差の精度を求めていましたが、クッションのデザインには向かない考え方でした。職人気質で誠実な原さんの言葉に心が通いました。最高の仕上がりで納品してくれるはずです。出来上がりがとても楽しみです。2018.10.30

- コメント(0)

コメントを残す

内壁左官の下塗り工事

左官職人は引き続き内壁の下塗り作業に入りました。下地ボードの継ぎ目が見えなくなると、部屋は静寂な空気感に包まれます。思い描いていた空間に近づいてきました。2018.10.31

- コメント(0)

コメントを残す

外足場が撤去されました!

足場をバラして神田の家の全貌が現れました。こうして眺めるのは7月の建て方以来、すっかり秋の風情になりました。住まい手と敷地に似合う優しいおうちになってきたかなぁ。完成まであと少しです。2018.11.02

- コメント(0)

コメントを残す

内壁、仕上げ左官工事がはじまりました

室内の仕上げ左官は砂漆喰です。実は初めて採用した仕上げ材です。

今までやったことがある本漆喰はきめ細やかで美しい仕上がりになりますが、子育て世帯の住まいとしては、やや緊張感のある素材でした。砂漆喰は無骨で粗野な仕上がりで、擦れや汚れにも寛容な気がします。

施主もご夫婦で“これで行こう!”と言ってくれたので採用に至りました。職人にとっては初めて施工するので、まさに手探り状態です。さらに僕からは“荒らさずコテを引かないで”と要求しました。“やってみないとわからない”との事で張り付いて見ていましたが、とてもいい感じです。2018.11.05

- コメント(0)

コメントを残す

外構工事がはじまりました

神田の家は地盤改良に予算を当てたので、塀を造ったり植栽したりは諦めています。今はね。だから現場が始まってからも、外からの視線に配慮して、内から外の自然が感じられるような仕組みに注力しました。予算の中でより良い住まいが出来てきました。

さて、外構工事ですが、元々が田んぼだったこの土地は雑草の種子を多く含み、濡れると泥化する事が分かっていました。そこで表層を有明の土と入れ替えてモルタル粉を混ぜ込んで硬める方法をとっています。自然の風合いはそのままに、施主自らメンテナンスが出来る庭になると思います。気候とお財布があたたかくなったら、いつかシンボルツリーを植えましょうね。2018.11.06

- コメント(0)

コメントを残す

建具工場を視察

視察なんて言うと大袈裟ですが、加工場とか作業所とかが現場と同じくらい好きな場所なので足を運びます。今日は建具工場です。建具というのは出入り口の開閉部材で、扉や引き戸の総称です。

こちらが神田の家の建具ラインナップ。入った材料がイメージとだいぶ違ったのですが、それも自然を享受するということですかね。“否、もしかして、むしろ良いかも??”と思ったり。“・・・やっぱり違うかなぁ??”と思いとどまったり。無理をお願いしたヤツもあります。わがままに付き合っていただき申し訳ないですが、良い家にしたいという気概をのんでいただき、とてもありがたいのでした。2018.11.07

- コメント(0)

コメントを残す

仕上げ工事完了

内壁左官の仕上げ工事が完了し、内部足場も撤去されました。砂漆喰の質感がとても良いです。この感じは写真だと伝わらないですね。北の窓は空の青に雲がうにょうにょしていて、ずっと見ていられます。こういう体験も自然を感じるということ。2018.11.09

- コメント(0)

コメントを残す

窓ー景色の切り抜きー

里山の色づきが綺麗に見られるうちに外足場が撤去できて嬉しい。かれこれ半年以上も前に、その土地が更地の段階で、2階の窓から見える景色を見極めるのは本当に難しいのです。実は角度を振れば弘法山を拝むこともできるので春の桜も楽しみだったりします。2018.11.13

- コメント(0)

コメントを残す

建具の建て込み中

出来上がった建具が工場から搬入されて、順番に建て込まれています。2階の建具が大きすぎて階段をあがれないアクシデントが発生しましたが、寝室の横長窓からCDの差し込みのようにスーっと入れることができて一安心しました。窓の外では塚田棟梁がデッキ材を張っています。2018.11.15

- コメント(0)

コメントを残す

デッキ材が張られました

松本市神田の家はデッキがかたちになってきました。デッキ材は「イタウバ」という無垢板です。イタウバには油分が多く含まれているので、耐水性が高く、経年変化におけるささくれが非常に少ないのが特長です。外なんだけど素足のままでも出られる、日向ぼっこが気持ち良い場所になりました。2018.11.16

- コメント(0)

コメントを残す

照明検査

施主と照明検査をしました。近頃は6時にもなれば真っ暗ですね。空間の明るさは言葉でプレゼンしても簡単には伝わらないので、暮らす方々に実際に見ていただくまで安心できません。おそるおそる「どうかな?」って聞いてみたら「凄くいい!」と言ってもらえて、ほっとしました。そうしてようやく僕も、穏やかな気持ちで部屋の明かりを楽しむのでした。2018.11.20

- コメント(0)

コメントを残す

製作のクッションスツールが届きました

原家具さんにお願いしていたクッションスツールが届きました。クッションにミリ単位の精度を要求してしまい苦労をお掛けしてしまいましたが、きっちり仕上げてくださいました(一度持ち帰って3ミリずつ縮めいただきました。ほんと感謝です)。施主が選んでくれた生地がとても優しい肌触りです。みんなで座って決めた“超硬め”がポイントで、押したり引いたりして好きな奥行きで座れます。全部引き出すとシングルベッドの大きさです。背もたれが収納になっています。初めての試みですが、うまく出来たと思います。2018.11.22

- コメント(0)

コメントを残す

施主検査と夢のご対面

本日は施主検査でした。一部屋ずつまわって、気になる箇所に付箋を貼っていただきます。主に汚れや小さな傷です。お引き渡しの日までに補修しておきます。あまりこういう事を言うと誤解されてしまいますが、作業を通してかならず傷は付きます。運搬で角をぶつけたり、物を落としたり、細心の注意をはらっても、100パーセント無傷は難しいです。それは暮らし始めても同じ事なので、僕はあまり神経質にならないことをお願いしています(一方で、監督の松下さんは汚れや傷ひとつ許さない程の完璧を目指していることを僕は知っています。本当に素晴らしい監督さんです)。誰だって新築の家に傷があったら良い気はしませんが、そういう意味で自然素材は小さな傷に寛容です。住宅にスマホ画面の様な綺麗さを求めていないのです。子ども達も床の肌触りをチェックしてくれました!

今日のブログはまだ続きます。僕にとって凄く嬉しい出来事がありました。岐阜から今岡の家の立川さんが遊びに来てくれて、神田の家のご主人とご対面!施主談義に花咲く一幕がありました。僕がnews設計室のスタッフ時代には、長岡のOさん-長野のTさんという家づくりを通して生まれた戦友同盟(?笑)があり(きっと今も仲良しでしょう)、そんな関係性に設計事務所の意義を感じていました。それに似た出来事が今ここで起きていることがなんだかとても嬉しかったのでした。今度はみんなで今岡の家に遊びに行きましょう!2018.11.23

- コメント(0)

コメントを残す

そうだ表札をつくろう!

玄関ドアの横に郵便ポストがありまして、職人さんがポスト投函口の蓋を木製で造ってくれました。

先日から表札のデザインを施主と悩んでいたタイミングもあって、ポストの蓋に苗字を刻むDIYに挑みました。とは言え、刻み技術は僕ら素人なので手加工は一切なしの方法を求めて、いざ岡谷市へ。

「fabスペース hana_re」https://www.fab-hanare.com/

こちらは、3Dプリンター・レーザーカッター・板金プレス機・ロックミシン、各種ハンディツールなどが使えるレンタルスペースで日曜大工の見方です。僕も知り合いに紹介していただき初めて利用してみました。家具や大工の工房でもお目にかかれない機器が備わっていて感心しました。しかもスタッフの方がとても丁寧に教えてくれます。

今回の目的はレーザープリンター。施主と何度も検討して描いた苗字の書体をインポートすると、その通りにレーザーで焼き焦がしてくれます。

この通り!デザインしたと言う割りにはけっこう普通の文字ですが、僕らはこれがいい。建物全体もそれほど奇抜なつくりをしていないので、こういうのがお似合いです。“飾らなくて優しい”感じが髙田さんかなぁ。(これでお値段3500円。※初回のみ入会金+500と使い方講習費+α)2018.11.24

- コメント(0)

コメントを残す

祝!お誕生日にお引き渡し

本日をもって現場は住まいにかわります。今日という日を必ずお引き渡し日にしようと決めていました。りく君1歳のお誕生日おめでとう!はじめての誕生日プレゼントが戸建ての住宅なんて、きっとビックな男になることでしょう。設計事務所を始めてかけだしの私を最後まで信用していただき、一緒に家づくりをしてくれた髙田さんと工務店ならびに職人の方々には感謝しかありません。ご近所のみなさんもとても良くしてくださいました。住まい手と敷地に似合う自然なかたちの住宅になったと思います。これからも仲良くしてください!2018.11.30

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

2009年、信州に移住した私が初めて携わった住宅が徳治郎の家だ。

名古屋で3年、鉄骨やコンクリート造を主に商業施設の設計に従事した後に飛び込んだ新天地で、私は住宅設計の奥深さを思い知った。初めて携わった住宅が徳治郎の家だったことは幸運だった。特筆すべきはその施主力だった。

信頼のおける職人だけで建てる事、(職人を選んだ)自己責任で保証はつけない事(職人にお金が渡る事)、合板と接着剤を使用しない事などが要望に挙がった。

当時の経験が、無知だった私の指標として、今の設計活動に大きく影響している。

あれから10年、当初から画策していた2階子ども部屋化のご相談をいただいた。子ども達は私の事は覚えていなかったけど「加藤さんがいないとボクたちの部屋ができない」と言ってくれて可愛かった。

棟梁をはじめ、建具屋と材料屋も当時のメンバーに声を掛けさせていただいた。例に漏れず、本計画も国産杉の無垢板と漆喰のみで仕上げた。新しい杉の壁はまだ白いけど、直ぐに馴染むと思う。引き戸はできるだけ開けっぱなしで。篭りたい時だけ閉じてね。

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

新田の事務所はいわゆるリノベ賃貸という形式である。空き家となっていた建物を現状のまま安くお借りし、改装やメンテナンスは借り手が行う。

借り手は私、ついに加藤毅建築設計事務所の仕事場が完成した。

場所は安曇野市豊科5825(旧豊科町新田区)、国道147号・千国街道沿いで豊科商店街を北に抜けた先にある。安曇野市庁舎も豊科駅も徒歩圏内、車と人通りが多い好立地だ。それでも空き家が点在する現状に、一部の住民がその活用を働きかけて計画が始まった。建築はものづくりだが、大切な事は仕組みづくりだと実感した。

問題をひとつずつ解決し私を後押ししてくれた地域の方々や、セルフビルドに協力してくれた職人に感謝の気持ちが溢れる。賃貸でありながら私好みの空間に設えた(床・天井・家具は無垢材、壁は漆喰)。壁の内側に断熱材を付加したら部屋は6畳半になった。この小さな事務所をとても気に入っている。ひとりで仕事をしていると、ほぼ毎日誰かが立ち寄ってくれてそれが楽しみになっている。大切に使わせていただこうと思う。

- コメント(0)

コメントを残す

プロローグ

2017年8月20日。なおちゃんのお誘いで豊科にあるカフェエンゼルへ遊びに行く。オーナーの昌子さん、彩子さん、晃一さんに出会う。初対面なのにみんなで夢を語る。僕は安曇野に設計事務所を構えたい旨を話す。そしたら、道の向いに空き店舗があるとの事でみんなで見に行く。3坪程の空き店舗、以前はたばこ屋さんだったらしい。「持ち主さん知ってるから聞いてみる?」なんて言ってくれたけど、「トイレが無いから難しいかな」と伝えてその日は帰る。

一年後。知らない番号からの着信に出たら晃一さんだった。「トイレ作ったら店舗借りる?」突然のことに言葉がつまり夕方晃一さんに会いに行く。空き店舗の東隣には空き倉庫があった。晃一さんがそこを借りて水廻りを改修するから、トイレも設置するとの事。Jさんが純粋なご厚意で資金援助してくれるという。これには驚いた。悩んだ末、借りるかどうかは保留。だけど、物を片付けて掃除してみる事に。大家さんも承諾してくれて鍵をいただく。その日から少しずつ、仕事の合間を縫って家財を移動させたりゴミを出したり。古物商の松田さんが処分予定の大物を引き取ってくれた。きっとお金にならない、ほぼボランティアだろう。片付いてくると、このままでも事務所が出来そうな気がしてきた。なぜか一番嬉しそうな昌子さんの後押しで、この場所をお借りする事を決める。9月8日の出来事。

- コメント(0)

コメントを残す

セルフリノベーションの記録

2018年10月14日。天井がふわふわしていて不安になる。雨漏りしてたら嫌だし思い切って天井を解体する。物凄いほこりと小屋裏の土壁が落ちてきて視界を失う。数時間経っても粒子が空中に舞っていた。日が沈むと寒い。雨漏りはしていなかったけど、天井が無くなり無残な状況にこれで事務所になるのかと後悔し始める。

12月6日。建築パトロールの最中、設計士仲間から年末の大掃除の話題が出る。すぐさまお世話になっている工務店さんの大掃除に名乗りをあげる。

年末、処分する半端な建材をいただく目論見通り、断熱材、床板、天井材、ケヤキの原木等が手に入る。否、本当はご厚意だと思う。年明けは正月休み返上でセルフリノベーションだと覚悟を決める。

- コメント(0)

コメントを残す

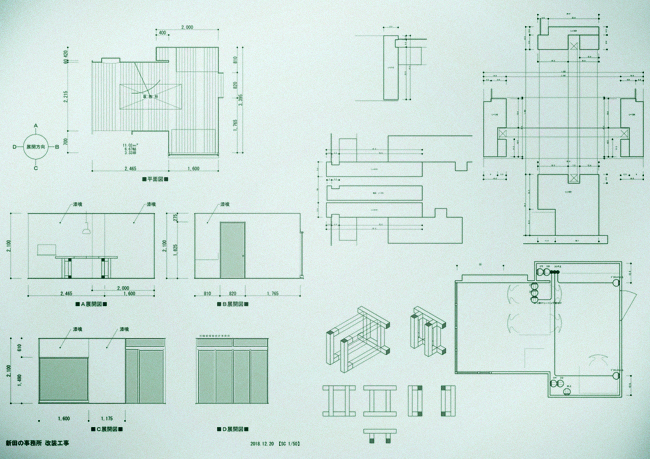

2018年12月29日 実測して図面を描く

自営工事なので本当はいらないんだけど、鼓舞する為に図面を描く。いろいろ想像しながら図面を描く時間が楽しい。この場合は現実逃避でもある。お借りしたまま使おうなんて思っていたけれど、やっぱり自分好みの事務所にしたいと欲が出る。信棟梁に道具を借りたら、正月三が日まではお休みしよう。良いお年を!

- コメント(0)

コメントを残す

2019年1月3日4日 天井下地をつくり断熱材を詰める

結局3日から作業開始。工事初日から2日掛けて天井下地を組み、断熱材を入れる。まだ正月休みなのに信さんが手伝いに来てくれた。正直ひとりでは無理だったので神様のように思えた。あけましておめでとうございます。

- コメント(0)

コメントを残す

1月5日 天井の板張りをする

工事3日目。無垢の杉板を張る。本来はフローリング材だが天井に張る。床の断熱材までは手に入らず、ケチって無断熱にする。キンキンに冷たい床なので靴は履いたまま過ごす予定。そしたら柔らかい杉板を床には使えないので天井で使用。予め外で張る順番を決める。赤身と白身が半々だったから交互に立てかけて紅白縞にする。お正月っぽい。

- コメント(0)

コメントを残す

1月8日 あがり框(かまち)をつくる

着工から6日目。2日間さぼった。2日前、框を据え付けないと床板が張れない事に気付く。さすがに原木のケヤキを加工する技術が僕には無いので、信さんの工場でお願いする。僕の事務所には勿体ないくらいの綺麗な木肌。結局据え付けまでやってもらう。国道を走る車の助手席に振袖姿の新成人がちらほら。

- コメント(0)

コメントを残す

1月11日 土間部分に断熱材を敷き込む

着工から9日目。床は断熱しないと決めたものの、通行人の平林さん(晃一さんじゃない方)が断熱した方がいいぞ~と脅すので、カインズホームでスタイロフォームを買ってくる。でも今更、床高さを上げちゃうと天井高が2100mm未満になってしまうので土間部分だけ施行する。内心意味無いような気もしたけれど、平林さんに「設計士の意識ってこんなものか」と思われたくないなと、パフォーマンス的に断熱。

- コメント(0)

コメントを残す

1月12日 床板を張る

10日目。恐ろしく作業が進まないので不安になる。床に張っているのは材種不明の、でも無垢の木。パッケージによると昭和56年の製品で壁下地材らしいが床に張る。驚くほど暴れん坊で本当に下地材かな?と思う。でもやっぱり木肌は荒々しく、仕上げとして使える板が半分以下で途中から足りないかもと焦る。ギリギリで張り終えた。

- コメント(0)

コメントを残す

1月13日 電気の配線工事をする

11日目。電気配線は資格が必要なので柴野さんに来てやっていただく。リノベーションの場合、新設の配線も大切だけど、既設の配線を切っておかないと漏電火災が心配なので確認していただく。外灯がまだ生きていたのでそのまま使うことにしたけれど、劣化が激しくすぐ壊れるかも。

- コメント(0)

コメントを残す

1月14日 壁の下地をつくる

12日目。壁の内側にまた壁をつくる。壁と壁の間に断熱材を入れる予定。カインズホームに下地材を買いに行く。間柱(45×105)を購入しようと思ったけど、胴縁(30×40)だと2万円以上安くなりそうなので胴縁を購入。こんなに細い壁下地は見たことがない。漆喰を塗りたいと思っているけど、バリバリに割れそうで不安と後悔で辛くなる。大工と左官屋に電話してみる。大工は大丈夫と言い、左官屋は責任持てないと言う。責任は自分にあるのだから別にいいかと開き直る。午後から信さんが様子を見に来てくれて、下地を補強してくれて頑丈になる。しかも最後まで付き合ってくれてありがたい。職人は凄い。

- コメント(0)

コメントを残す

1月15日 壁に断熱材を入れる

13日目。断熱材を入れる。いただき物の寄せ集めなので種類や性能ばバラバラだけど、外気に面する壁は高性能を入れてみたり、それなりに考えながらやってはいる。いつも現場では細かい事をお願いしているが、自分でやってみると大変な作業だと知る。否、知っていたけど。これからも現場では細かい事言うけど。改めて感謝。セルフリノベーションの事務所だけど、お借りして好き勝手やらせていただいているので、きちんと良いモノにしたいとは思う。自分が退去する時には、今以上の家賃になるように使わせていただくつもり。

- コメント(0)

コメントを残す

1月17日 開口部の枠をつくる

15日目。2週間が経過したけど全然終わる気がしない。昔ながらの摺りガラスの引き違い戸はこのまま使わせていただくことにした。光の入り方がいい感じなので。でも鍵なし、隙間風ピューピューなので内側に透明ペアガラスを嵌める。その手前にカウンターをつくって仕事場にする予定。早くつくらないと仕事にならん、と思いつつ、楽しくてこだわり続ける。

- コメント(0)

コメントを残す

1月18日・19日・20日 石膏ボードを張る

そういえば先日、カインズホームで晃一さんを発見。軽トラをレンタルするとの事で、僕も一緒に石膏ボードを買って運んでもらう。

16・17・18日目。ひたすらボード張り。断熱材をこれでもかと隙間に詰め込んだので、ボードが押し返されて張りにくい。下地が細いのでビスが正面から打てなくて斜めに打つと今度はボードの端がちぎれてしまう。とっても効率が悪い。やっぱり下地はケチっちゃいけない。見えない部分ほど大切だったりする。

既存の壁が垂直じゃないので場所によっては奥行きがうまれて、ニッチ棚をつくってみた。正面を丸くしたくてやってみたら、どんどん削ってしまいやり直し。2回目は丸く削ってから奥行きを確定した。すごく聞かれるんだけど、このニッチには何の意味もない。飾る物も決めてない。つくりたいハイになっただけ。でも、それって凄く楽しいのね。

- コメント(0)

コメントを残す

1月21日 開口部にガラスが入る

19日目。酒井さんにお願いしていたペアガラスが届く。以前お世話になった中野さんは住宅事業部じゃなくなったらしい。会えるの楽しみにしてたけど。自分でつくった枠にガラスが入るのって感慨深い。透明もいいなと思ったけど、外から見たら水槽の中にいるゴリラみたいなのでやっぱり外側に摺りガラスの既存建具を戻す。

- コメント(0)

コメントを残す

1月22日 ついに大工工事が完了!

20日目。国道の車が走らなくなった深夜2時、石膏ボードを張り終えて大工工事が終了。出入り口の左側にもニッチ棚を作った。ここに本を並べて、手前にベッドを置いたら最高だけどダメ人間になる自信がある。ドアを交換したいけど、つくったら2,3万円するから悩む。

断熱材とガラスを入れたら、うんと暖かくなると思ったのに、チビるほど寒い。こんなに寒いと壁に漆喰は塗れないんじゃないかと思う。

- コメント(0)

コメントを残す

1月25日 天井にワトコオイルを塗る

23日目。木部の塗装。天然油のワトコオイルを天井に塗る。竹内さんがワトコオイルの色はクリアよりもホワイトの方が透明感があると言っていたので、ためしにホワイトを塗ってみたら、その通りで驚いた。とっても好みの天井になった。ドアの枠にはマホガニーという色を塗ってみた。こちらは大失敗で色ムラがひどい。SPF材には着色しちゃダメ。勉強になった。首が痛い。

- コメント(0)

コメントを残す

1月30日 床を着色塗装する

28日目。床の塗装。土足で上がる床なので、汚れが目立たないグレーにする。天然成分という点にだけこだわって、インターネットで一番安かった“LOHAS OIL”という塗料を選ぶ。色はブルーグレイ。塗りやすいし匂いもきつくなくDIY向きだけど、数年経ってみないと良し悪しは分からない。床板がとても乾燥していて良く染みこむので、途中で塗料が足りなくなり焦る。やっちゃいけないけどアルコールで薄めて塗り終える。これで24時間乾かす。1月中の完成はやっぱり無理か。

国道の向いで雑貨“aoibiyori”を営んでいる彩子さんが、使っていないストーブを貸してくれるという。ほんとみんな優しいなぁ。この石油ストーブがあれば、壁の漆喰左官もいけそうな気がする。

- コメント(0)

コメントを残す

2月1日 ボードの継目をパテ処理する

30日目。1か月が過ぎ2月に入った。さすがに焦ってきたので左官工事はプロにお願いする事を検討した。藤松さんに電話したら、パテ処理も職人にやってもらえば良いと言う。多分、僕のパテ処理では信用出来ないのだと察しお願いする。急なお願いにも関わらず直ぐに来てくれた。はじめましての職人さんだったのに名前を聞くのを忘れた。ちなみに自分でボードを張ったことは内緒。多分パテしながら「へたくそなビス揉みだなぁ」と思っているはず。むしろバレてる?

- コメント(0)

コメントを残す

2月2日 左官の下塗り

31日目。1度目の左官下地処理。着々と進めてくれる。やっぱり職人が一番。急に安堵する。急ぎだったので御見積もりも取らずにお願いした。いくらくらい請求されるかねぇ。

- コメント(0)

コメントを残す

2月12日 漆喰の左官仕上げ

41日目。左官屋さんのご都合で10日間空けた。急かしたけれど。冬でも忙しいんだなぁ。仕上げの押さえはおなじみの山崎さんが来てくれた。大理石みたいにピッカピカにも出来る技術なんだけど、押さえすぎないようにお願いする。単に僕の好み。始めはグレーだけど水分が抜けると真っ白になる。真っ白といいながら微妙に黄色入れてもらいましたが。これも単に僕の好み。クライアントがいなくて自分とだけ向き合って決めるのは初めてだなぁと思う。完成が楽しみ。

- コメント(0)

コメントを残す

2月16日 建具を改造する

45日目。ずっと悩んでいた出入り口のドアに取りかかる。安く済ませようと、厚さ4mmの板を既存のドアにボンドで貼り付けてみた。夕方、殆どの板が反り上がりはがれて、悲しい結果となる。

夜7時。仕事終わりの信さんを待ち伏せて工場にドア搬入。合板とクランプで圧縮昇降機のような物を造ってくれた。今度はボンドとピンネイルを併用して接着。10時に貼り終えて、圧接したまま2日間放置する事に。どうなるかしら。信さん本当にありがとうございました。

- コメント(0)

コメントを残す

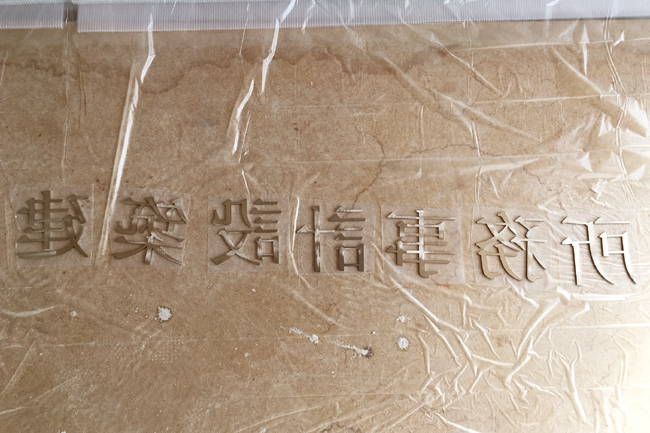

2月18日 事務所看板をつくる

47日目。看板をつくる。以前インターネットで見つけたサイトは2mm厚×100mm×100mmサイズのステンレスで一文字1000円だったので試しに購入してみた。納期が不明なのと埼玉の工場なのに電話をかけたら誰も日本語通じなくて不安だったけど、先日無事届いたモノ。これを接着剤で外壁に直貼り。漢字の部首がバラバラなので文字のバランスは自分で整える。事務所名がステンレスで外壁に貼られるってなんか嬉しい。

先日、彩子さんと話していたら、aoibiyoriは2018年2月18日がオープンなんだって。今日でちょうど1周年、おめでとうございます。それにあやかって、加藤毅建築設計事務所も明日、2019年2月19日を事務所開きに決めた。たまたま一緒にいた佐藤社長にその事を話したら、お祝いに桧の大判板をくれるという。ありがたい。事務所の打ち合わせテーブルに使わせていただこうと思う。

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

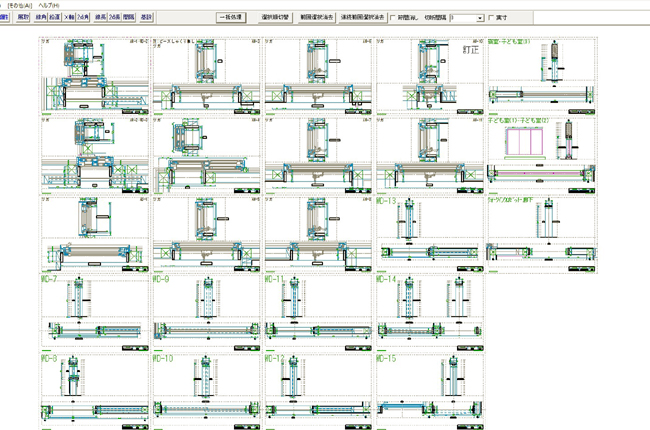

「子ども・子育て支援法(2015年)」に基づき、長野県塩尻市で第一号の「小規模認可保育所」が完成した。法制化の背景には、地域子育ての希薄化や待機児童問題があった。そこで民間保育への新規参入を支援し、小規模(家庭的)に3才未満児を、公立の保育料で受け入れできる仕組みが始まった。

商業的な公共建築は「法律と経済」で形づくられる。そこに“保育”“家庭的”という要素が加わると、設計者としては旺盛な使命感を抱いた。

4月から園を担う先生方と、企画から完成まで直接お話ができた(現場の声が聞けた)事でとても学びがあった。少人数ならではの細やかな保育を理解し、子どもを年齢別に区切らない大きなワンルームを提案した。食事や寝んねの子別サイクル、室内空気の入れ換え、嘔吐の処理等、必要に応じて部屋を仕切ることが出来る。ひとりっ子もそうじゃない子も、年齢や成長の異なるおともだちの存在を近くで感じてくれたら嬉しい。エントランスの一部には職員室と保育室に隣接して2.5坪の“たまり場”を設けた。先生や保護者、訪問者が子どもを視認し、コミュニケーションが図れる事を想定している。

正直に申し上げると、企画段階では無垢の木をふんだんに用いた園舎を描いた。小規模保育の特性上、園舎の木造化が法律上で認められ、内装の不燃化制限も受けない稀有な条件が整っていた。しかし、木(自然素材)はメンテナンスや安全性において敬遠される材料であり、無垢の床板への拘りは改めた。

飲みこぼしが染みないように床吹きする先生方の労力を、見守りやチャイルドケアに当てられるという視点こそ大切に思えた。

新型コロナウイルスの影響で、完成見学会も1日入園も中止となった。おそらく第二希望、第三希望の枠で入園する子ども達がほとんどだろう。きっとラッキーな子ども達だ。私は先生方の思いや情熱を散々聞いたから知っているのだ。

最後に桜と園舎の写真を撮った。コロナ禍が少しでも早く収束し、子どもの賑わいを感じられる日を楽しみにしている。

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

初見で「自然素材は好きじゃない」とお聞きして、私は初め意味が分からなかった。工業既製品の組み合わせであれば住宅メーカーが得意とするところ。設計事務所に出る幕はないと思った。

ある日の面談で当時お住まいだったアパートに伺った。そこでは素材に頼らずとも心地よく、愉しく、日々の家事を丁寧にやり繰りする暮らしぶりを垣間見た。立て掛けられたホワイトボードに家づくりの希望がぎっしりと書き綴られているのを見て、私は自信の役割を考えながら腑に落ちる思いで岐路についた。

敷地は全国でも有数のスイカ産地、松本市波田下原集落の一画にある。

敷地の南に広がる一面のスイカ畑が、この土地にかけがえのない見晴らしをもたらしていた。と同時に、定植期は春風と土埃の問題をはらんでいた。また夏と冬、昼と朝夜の寒暖差が大きい季候に配慮が必要だった。自然豊かな環境ではあるが“仲良くする”より“上手に付き合う”ような関係を模索して、とりわけ部屋の配置や窓の抜き方を検討した。

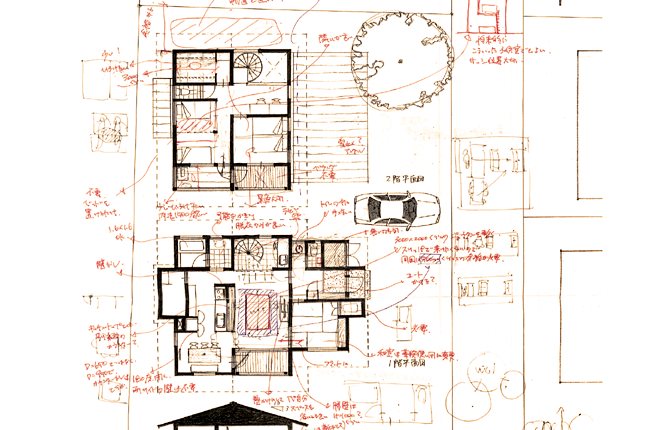

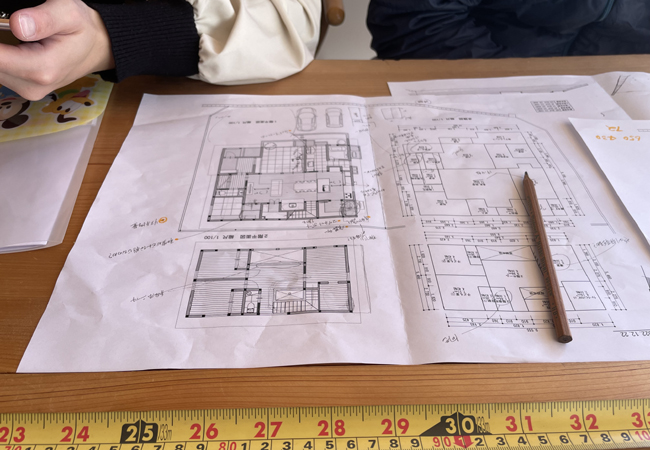

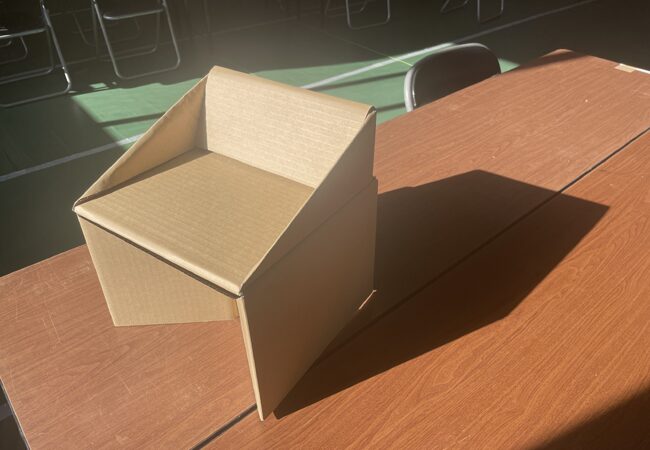

提案図を渡すと施主自らパースと模型をつくって来てくれたので、そこに寸法や納まりを加筆して設計を進めた。打ち合わせを重ねる中で、キッチンを暮らしの中心に置き、居場所が点在する軒の深い家を描いた。

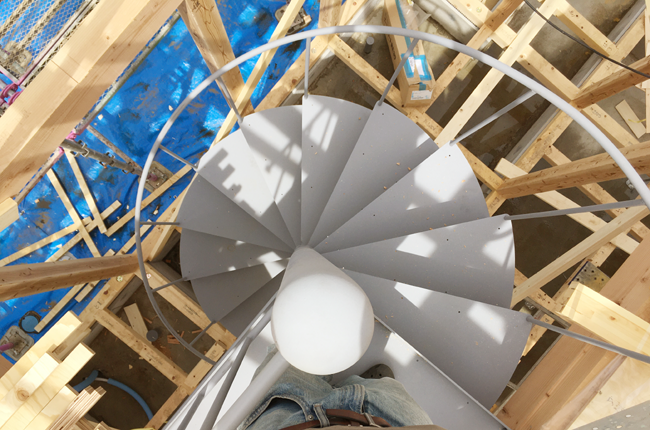

螺旋階段を駆け上がると、子ども部屋とは言い難い7帖のホールがある。設計しておきながら実に不親切な空間は、施主に織り込み済みの実験的な子どもの居場所だ。お子さんの成長と共に育まれるテリトリー意識を尊重し、布や家具等で自由に仕切って使っていただけたら嬉しい。

このおうちは、すみっこの居心地が良いと思うがどうだろうか。押し付けがましくないように口をつぐみ、暮らし始めてからの感想を楽しみにしている。ゆっくりじっくり、セルフメイクの外構工事を楽しんでください。また遊びに寄らせていただきます(^^)

- コメント(0)

コメントを残す

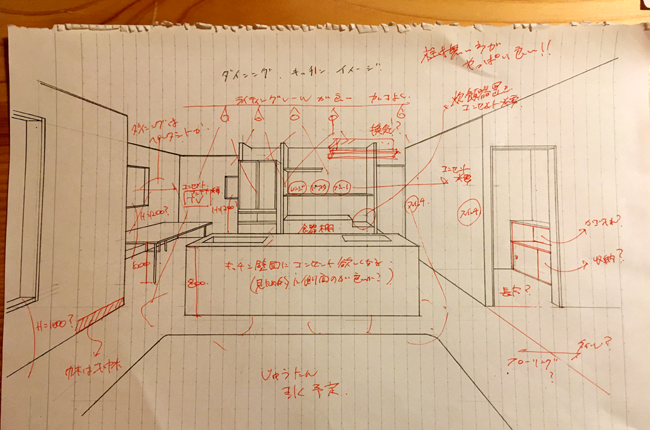

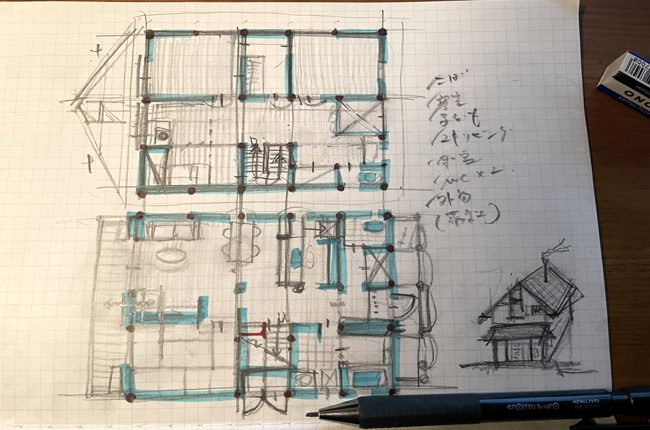

ファーストプレゼン

事務所にお越しいただき、「下原の家」ファーストプレゼンでした。事前に暮らしのご要望をおうかがいし、この一ヶ月、あぁでも無いこうでも無いと考え抜いた(私としては)至極のプランでした。

初めてお会いした日に、「まずはご希望を3つだけ教えてください」とお願いするようにしています。「キッチンが暮らしの中心」「居場所が点在する」「深い軒のある家」…「黒い家」「TVの位置」「オープンな階段(でもリビング階段は嫌)」「極度の寒がりなので・・・」と、3つに絞れないたくさんのご期待を、バランスよく取り入れてご提案させていただきました。一定のご理解をいただけましたが、まぁまぁな赤ペン先生状態です!でもきっとこの家づくりはうまくいくなぁと手応えを感じたファーストプレゼンとなりました。2019.09.06

- コメント(0)

コメントを残す

セカンドプレゼン

約一ヶ月を経て、2度目のプレゼンテーションでした。間取りの中に「この場所が好き」と言っていただける箇所がいくつか生まれて、可愛らしい外観もクライアントにお似合だと思います。喜んでいただけて幸せです。もう少しだけ手直しをしたら最終プレゼンをして実施設計に移ります。2019.10.07

- コメント(0)

コメントを残す

実施設計を進めています

たびたび事務所へお越しいただき、打合せを重ねながら実施設計を進めています。なんと打合せの際に、施主自ら模型やパースをつくってきてくれるのです!これはとっても凄い事です。ふつう図面があってもなかなか出来ない事を、図面がまだ無い中で想像でやっているのです。しかも僕のイメージとピタッと一致しています。家づくりを積極的に楽しんでくれていてとても嬉しい!設計士になったらいいのに!笑 僕も実施設計頑張りますね。2019.12.30

- コメント(0)

コメントを残す

実施設計を進めています

↑整地前 ↓整地後

敷地が整地されたので行って来ました。土地購入のタイミングや、例えば解体前の建物があったりすると、更地を確認できないまま設計を進めなければいけない場合があります。

初めて建築する場所に立つことができました。残念ながら曇り空でしたが、想像以上に抜けた見晴らしです!敷地にあるヒントを設計に活かせるように、これからも足しげく通いたいと思います。2020.03.10

- コメント(0)

コメントを残す

実施設計を進めています

お風呂とトイレを決める為にショールーム巡りをしました。各メーカーにはきっと研究チームがあって、益々便利で多機能な製品が生み出されていますね。とても選びきれないです。でも、個人的にときめくモノはなかなか見当たらず。

僕は自動車も詳しく無いですが、車好きがエコカーに興味を示さない理由がなんとなく分かります。でもエコロジーの重要性も感じているはず。技術者はこの両立を目指したいなと思います。2020.03.22

- コメント(0)

コメントを残す

市街化調整区域に家は建てられるのか?

写真は知る人ぞ知る松本市役所展望台からの眺めです。下原の家の建築許可が下りたので許可証を受け取りに行ってきました。

さて、市街化調整区域は原則建築できないエリアです。ただし「都市計画法43条第1項の許可(建築許可)」が取得できれば建築できます。許可を得るには一定の条件を満たす必要があります。大前提として、自分の為の住宅(人に貸す目的はダメ)です。

許可条件をざっっっくり説明しますと(僕の解釈では)4つの要件のうちどれかひとつをクリアする必要があります。

①既存集落

大規模集落に長年居住し現在に至る人やその子供が、世帯を有し、持ち家が無い場合に許可される

②市街地縁辺

市街地縁辺の集落内の土地で、4m以上の前面道路に下水道が整備されている場合に許可される

③分家住宅

市街化調整区域に集落性がある土地を所有している者の親族が、世帯を有し、持ち家が無い場合に許可される

④線引き前宅地

線引きされる以前からその土地が宅地(建物の効用を果たす土地)だった場合に許可される

※線引きとは、市街化区域(市街化を図るエリア)と市街化調整区域(田畑や自然を保全するエリア)の境界を決定する作業

実際に建築許可を得るには、さらに詳細で具体的な内容をチェックして許可申請書を提出します。市街化調整区域での家づくりをお考えで、上記の要件に該当する見込みがあれば行政や専門家に相談してみてください。2020.03.26

- コメント(0)

コメントを残す

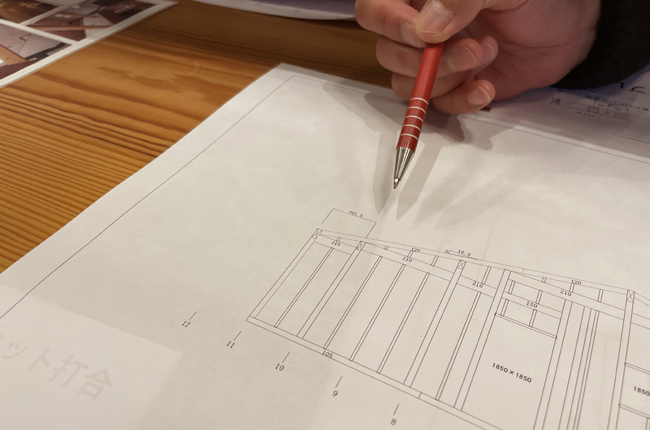

プレカットの打合せ

実施設計、お見積り、減額検討、工事契約を終えて、ただいまプレカットの打合せ中です。

建築する順番で言えば、地盤を整える→基礎をつくる→構造(土台・柱・梁)を組むという流れですが、構造材を刻む為のプレカットの打合せが、はじめの一歩という感じです。ここで間違えると、建て方当日がスムーズに進まなくなるので慎重に入念に、プレカット図を元に打合せをします。手刻みが必要な部分もあるので、棟梁にもお越しいただきました。2020.04.10

- コメント(0)

コメントを残す

基礎工事の始まりー根切り・砕石転圧ー

基礎工事が始まりました。まずは土を掘って砕石を転圧する作業です。施工は奥原土木さん。僕は見慣れてしまったけれど、遺跡のような(?)美しさです。ここまで丁寧な地業工事はなかなかお目に掛かれないと思います。僕が細かく注文しているわけではないので、職人のこだわりとしか思えないレベル。レヴェル!2020.04.16

- コメント(0)

コメントを残す

外壁左官仕上げの検討

週末の晴れ間を狙って外壁左官の色を検討しました。下原の家の外壁の色はブラックです。僕の設計では初めての黒壁のおうちになる予定です。初めての事にはめっぽう臆病な性格ですので、いつもより早めの外壁検討です。

施主と初めてお会いしたその日に「黒い家がいい!」とうかがいました。黒い外壁というとガルバリウム鋼板が主流ですが、どうやらそれは違うらしいという事で、リシンやスタッコの吹き付けも検討しました。最終的にはモルタル左官のコテ押さえに決定しました。黒い外壁は熱を持ったり白化汚れが懸念されたので、壁の断熱を基準以上に設定し軒の出を大きく出しました。外壁の色ひとつとっても、設計内容に反映させて検討できるよう、打合せ初期段階で上手にヒアリングするように心掛けます。2020.04.19

- コメント(0)

コメントを残す

構造材の材料検査

構造材(土台・柱・梁)の材料検査でプレカット工場へうかがいました。同行していただいた現場監督の藤原さんは木を見るプロフェッショナルなので、設計士検査というよりは勉強させていただくスタンスです。

上の写真は完成時に見えてくる梁を選んでいるところ。自然素材に対してはほとんど見た目にこだわらないタイプですが、一番手前の梁はたまたま節無し(あえて探さずこういう巡り合わせも自然と捉えます)だったので、欲をかいて据え付ける場所を指示しました。

下の写真は含水率を測定した様子。含水率とは(簡単に言うと)木の乾燥している部分と、木に含まれている水分の割合です。木の質量と含水分の質量が同じなら含水率100%です。含水率が低いほど、乾燥状態が良く変形(曲がり,ねじれ)が少ないので良質とされています。含水率20%以上だと交換をお願いします。人工乾燥材の場合、乾きすぎは粘りを感じないという現場の声も聞きます。今回は12%前後、最大でヒノキの土台が16.5%でしたので、かなり良い数値かと思います。2020.04.27

- コメント(0)

コメントを残す

基礎工事が完了しました

現場に到着した頃には職人さんも全員はけちゃって、ろくに挨拶もできませんでしたが基礎工事が完了しました。いよいよ現場は大工さんにバトンタッチです。加工場では棟梁の刻みが進んでいます。2020.05.12

- コメント(0)

コメントを残す

建て方初日ー待ちに待った上棟です!ー

スイカの名産地下原で、待ちに待った上棟の日を迎えました。

何も無かった場所に、ものの数時間で建ち上がるこのひと時は、何度経験してもエキサイティングです。

鉄骨屋さんと綿密に打ち合わせを繰り返した螺旋階段も、無事据え付けられました。当たり前の様に設置されていますが、かなりシビアな納まりです。僕もひょうひょうとしてますが、実は内心ほっとしています。2020.05.18

- コメント(0)

コメントを残す

建て方3日目ー隅棟が綺麗に納まりましたー

「三平方の定理を勉強して何の役に立つの?」と中学生に聞かれたら、「三寸勾配の屋根と屋根が90度にぶつかった時の隅棟の角度を知りたい時に役立つ!」と胸を張って言える、今日で37歳の僕です。(胸よりお腹の方がはってます)

建て方最終日、きっちり屋根の防水層まで終えました。職人の皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。2020.05.20

- コメント(0)

コメントを残す

施主塗装の日

朝から夕暮れまでみっちりと施主塗装でした。外部の軒天と外壁板張り部分を塗装していただきました。張る前に塗ることで板のサネ部分も塗装保護ができます。今回はキシラデコールというオイルステインを2回塗り。軒天はシルバーグレイ、外壁はオリーブとカスタニの混色にチャレンジしました。施主好みの色合いになりました。

僕は施主施工を推奨していません。職人の技巧性に高揚タイプです。ですが、メンテナンスに結び付く作業は是非経験していただくのもアリだと思うのです。自分で塗装したという経験は、家をつくってもらう受け身の姿勢から一歩前進するからです。それは、素材に対する寛容性にも繋がります。メンテフリーとうたわれる化学性建材じゃなければ安心できない方も多くいらっしゃいますが、自分ではさっぱりメンテンナンスを施せない特殊加工の建材の方が僕は扱いにくいのです。

何より、とても楽しく取り組んでいただけた事が嬉しかったです。お疲れ様でした!2020.05.24

- コメント(0)

コメントを残す

板金屋根が仕上がりました

屋根の仕上げ材はガルバリウム鋼板を採用しています。ガルバについては以前の記事をどうぞ。

金属屋根の葺き方(張り方)は多種多様ですが、ざっっっくり分けると、縦葺き(上の写真)と横葺き(下の写真)があります。

<縦葺きの特徴>

・雨仕舞いが良く、緩い勾配の屋根にも施工できる

・複雑な形の屋根には対応しづらい

<横葺きの特徴>

・緩い勾配の屋根には施工できない

・山折り、曲線など複雑な形の屋根にも対応しやすい

僕の設計では屋根を複雑にしない事を心掛けています。見た目の問題はさておき、単純な形の屋根の方が雨水の流れも単調で、上から下に流れるという自然の摂理にかなっています。その為、縦葺き屋根を採用する事が多いです。下原の家は2階の屋根は緩勾配なので縦葺き、1階の屋根は隅棟があるので横葺きです。どちらも綺麗に葺いていただきました。百瀬板金さんの仕事はいつも丁寧です。2020.06.03

- コメント(0)

コメントを残す

内部枠の施工に取り掛かりました

壁と天井の断熱材が入り、内部枠の施工がはじまりました。ここで言う内部枠とは、部屋の出入り口の戸(建具と言います)がつく枠の事です。建具は建具屋さんがつくりますが、枠は大工さんがつくるので、部屋の出入り口は実はコラボ作品なのです。

僕が施工図を描いて、奥原棟梁が加工場で無垢の木を刻んで、現場ではベテラン大工の千葉さんが据え付けています。それを見に現場へ出向くわくわく感(枠だけに)が楽しいです。遊びに行っているわけではありませんが、遊びより楽しいよなぁ、と思います。2020.06.10

- コメント(0)

コメントを残す

デッキスペースの外壁が張られました

施主塗装していただいた杉の無垢板が張られました。国産杉(産地指定なし)の節ありです。

この場所をインナーデッキと呼んでいるし、図面にもそう書いてあるのですが、床にデッキは敷かず基礎コンクリートのまま完成の予定です。金額調整で泣く泣く諦めた部分ですが、とても居心地の良い場所になるはずです。尚、金額調整で諦めたというのは表向きの言葉。ご主人と僕は諦めていません(小声)。基礎工事の時に少し細工をしました。できるかなぁ。できるといいなぁ。2020.06.13

- コメント(0)

コメントを残す

滑り出し窓

下原の家は南に開けた見晴らしが最高です。ブランド果実の「下原すいか」畑が広がっています。

画像はスベリ出し窓という形状のアルミ樹脂複合サッシです。真ん中のハンドルをくるくる回して開けたり閉めたりします。ハンドルとガラスの間に網戸が付きます。スベリ出し窓を採用する理由は、安心して開け放てるからです。特に夏場を想定しています。突然の雨でも吹き込みが少なく、人の出入りは出来ないので防犯上も優れています。現場も心地よい風が通ります。スイカが食べたい。2020.06.17

- コメント(0)

コメントを残す

ボードが張られて2階は大工工事がほぼ完了

寝室とウォークインクローゼットとサンルーム(洗濯室)が隣接している、こだわりの家事動線です。室内の壁が張られると、光の感じが分かりますね。奥のとっても明るい部屋がサンルームです。

こちらは階段ホール。敢えて子ども部屋という区画はせず広いホールを用意しました。子どもの成長とともに自由な発想でテリトリー意識を育んでくれたら良いなぁと思います。北窓は直射日光は入りませんが、ほんわか明るむこの感じが好きです。2020.06.24

- コメント(0)

コメントを残す

階段の踏み板が出来ました

鉄骨の螺旋階段は強度充分で、もうそのまま昇り降りしても問題ありません。据え付けてしまえば建て方初日から階段があるので現場は楽ですね。しかし鉄骨のままだと足ざわりがイマイチなので、踏み面だけは木製の板を設置します。素材は床のフローリングと同じバーチ(北海道樺)です。予算の中で実現する為にレーザーカッターは使用せず、棟梁が1枚1枚手加工で型取ってくれました。全11枚!本当にありがとうございました。完成が楽しみです。2020.07.01

- コメント(0)

コメントを残す

施主塗装最終日

残りの施主塗装をやっていただきました。最初の頃に塗った箇所が気になり始めたりするのは、塗り方が上手くなっている証拠です!笑

室内の木部もオイル塗装しました。階段の踏み板を乾かしています。チーズ工場みたい。2020.07.05

- コメント(0)

コメントを残す

外壁左官工事 中塗り施工中

外壁の左官工事、中塗り施工中です。仕上げ塗りとほぼ同じ色のネタをコテ押さえするので、この段階で完成イメージは固まっています。

今回はマヂックコートという左官材のブラック(特注色)です。初めてやってみて分かった事は、ネタの粘り気が強くムラが出やすいという事。

仕上げ左官はかなり神経を使うことになりそうです。2020.07.14

- コメント(0)

コメントを残す

制作キッチンの据え付け

いよいよ制作キッチンが据え付けられます。バックカウンターとキッチン天板はこだわりのセラミックスです。セラミックスは耐熱性、耐水性、表面硬度に優れているのでキッチンには最適な素材のひとつです。高価な為なかなか採用できません(メーカー品の薄いセラミックスとはモノが違います)が、希望を貫いた施主力と家具屋さんの努力のおかげで実現しました。下原の家はキッチンが暮らしの中心にあるのです。百瀬さん宜しくお願いいたします。2020.07.28

- コメント(0)

コメントを残す

建具搬入

建具の搬入。建て込みがはじまります。螺旋階段で運びあげる様子を見たところ、引越しの際にベッドのマットレスもあげられるなぁと確信しました。(もちろん設計時に検討してます!)2020.08.05

- コメント(0)

コメントを残す

玄関とポーチの床を施工中

下原の家の玄関とポーチの床はモルタルの金コテ押さえです。僕の設計の中では一番あっさりした仕上げ方になりますが、少しだけ手を加えて墨入りにしていただきました。外壁の黒と基礎コンクリートの色の中間色を狙って、建物全体の統一感をはかったのですがどうなるかしら。

普段はサンプルをつくって施主と悩んで決める事が多いのですが、「はかったり狙ったり」をやりすぎていると予定調和で建築がつまらないと感じるようにもなってきました。施主の了承を得て、現場で一発勝負の調合をしてみたのです。子どもの泥遊びにプロの責任をのせて、天真爛漫なモノづくりはやっぱり楽しい。乾いてみないとどんな色が出るのか分かりません。任せてくれた施主に感謝しています。2020.08.10

- コメント(0)

コメントを残す

照明検査

施主のお仕事終わりを待って、照明の具合を確認していただきました。

正直、照明計画は苦手です。苦手だからこそ注力して悩み抜いています。自画自賛するつもりは無いですが、夜の心地よさが格別と思います。働き盛りの世代だと、家は夜過ごす時間の方が長いと思いますので、日中の採光と同じくらい大切にしています。家全体を明るめに計画しておけば無難ですが、それだと心地よくなりません。必要な場所に必要な明かるさを得る事が大切なので、場所の使われ方をすごくイメージします。もちろん子ども達の事も(遊び、読書、勉強)。大変喜んでいただけました。2020.08.17

- コメント(0)

コメントを残す

審査機関の完了検査

審査機関の完了検査が無事終わり、午後には検査済証をいただきました。あとはお引渡しを待つばかりです。建築中に誕生した赤ちゃんに会えるかな?楽しみで仕方ない。2020.08.21

- コメント(0)

コメントを残す

祝!お引き渡し

お引き渡しです。出産で里帰りをしていた奥様も赤ちゃんを連れて来てくれました。まだ自分の家という実感は沸かないそうですが、とても嬉しい反応を見せていただき目頭が熱くなる思いでした。

滝澤工務店さんは高いホスピタリティと工程管理で本当に素晴らしい建築会社です。私にとって学びの多い現場となりました。コロナ禍や里帰り、施主施工等、変化する状況に応じて工期の短縮に尽力くださった職人の皆さまにも感謝です。

本日をもって“現場”は“住宅”に変わります。2020.08.23

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

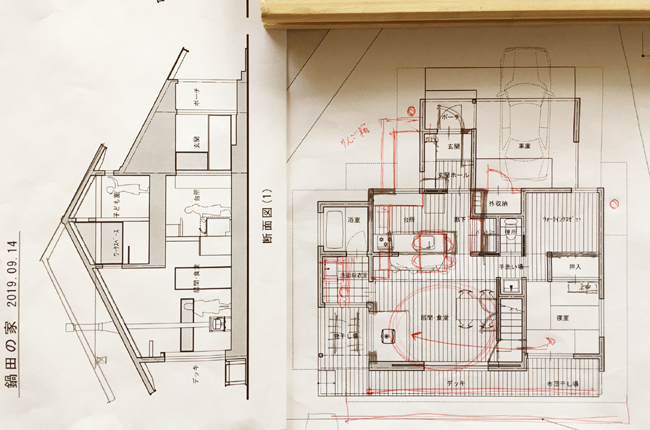

斎藤さんご家族とは土地探しからのお付き合いとなった。

ある日“気になる土地がある”と連絡をいただいた。松本市惣社にある新興分譲地の突き当たりに、旗竿の三角変形地が売れずに残っていた。

造成前の地名が大字鍋田で、もともとは鍋底みたく窪んだ一帯が桑畑だったらしい。土地が盛土された後も、その南側は1.5m程低く畑のまま使われている。一辺の敷地境界に沿って湯川が流れ、対岸は歩行者自転車専用道路だった。決して広くは無いが南に開けて穏やかな場所。この敷地の魅力が、これから始まる分譲地の建設ラッシュの後も受け継げる事を嗅ぎ分けて、私達は一目惚れに近い感覚で土地の購入を決めたのだった。

当初は平屋の住宅を希望されたが少しずつ新たなご要望も生まれ、私は平屋の限界を感じていた。建ぺい率という法律上の規制は問題なく解決しているが、敷地に対して窮屈な感じが拭えなかった。

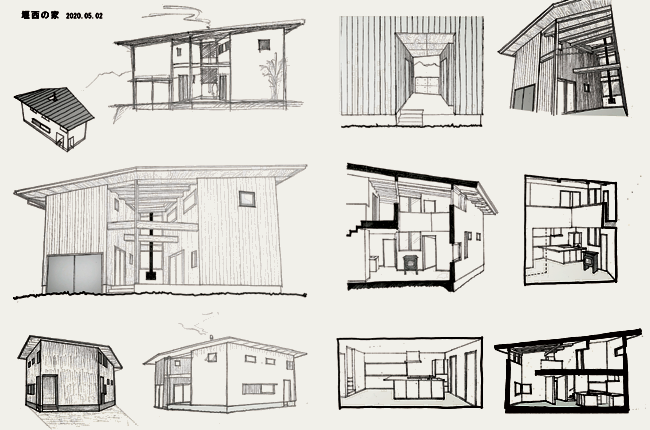

思い切って提案したのは大屋根形式の2階建て。寝室を1階に設けて平屋の暮らしを体現した。急勾配(5寸)の屋根が軒高5.1mの桁に架かり小屋裏のような2階を考えた。この計画はとても気に入っていただけた。

素材の選定は実に潔く進められた。施主の人柄や暮らし方、好む食品や器の類をヒントに柔らかい自然のモノを提案したら、あっさり承諾いただいた。外壁は県産さわら板、室内は杉板と土色の珪藻土で仕上げた。家具作家に手掛けていただいたサクラ材のキッチンは、ワンポイントでありながら相まって、とても素敵(素的)な空間になった。

(余談だが、材料が自然であればある程、デザインは無用になる。だから私でも住宅の設計が出来る)

木部にはオイル塗装を施主自身にやっていただいた。とても大変な作業だったが、家を育むような感覚が芽生えると後々の暮らしが楽しいと思う。

これからは薪割りをして焚付けをして…暖を取るのも一手間だけど、無理に原始的に営む必要は無い。エアコンも上手く併用しつつ快適や快感、不便益などを感じて、また感想を聞かせてほしい。

下校中の小学生が、今はまだ真新しい鍋田の家を眺めながら帰って行く。低い佇まいがちょこんとお座りしているようで愛嬌があでしょ?と、私は親バカのように思っている。

- コメント(0)

コメントを残す

出会いから土地探し

3月9日。一通のメールをいただきお会いする事になりました。

何も決まっていない。敷地も決まっていないし、資金計画もこれから。決めて来たのは加藤さんに設計してもらう事だけ。という胸キュンなクライアントに出会えたので、僕は神様はいると思いました。

4月、最後のふたつまで売れ残った分譲地の一画が敷地に決まりました。“奥まった旗竿の三角地”というのが売れ残りの理由かと思いますが、私達は一目ぼれに近い感覚で、ここにおうちを建てよう!と胸が高鳴りました。いよいよ計画がスタートします。2019.04.07

※土地探しと資金計画についてはまたいつか書きたいと思います。

- コメント(0)

コメントを残す

ファーストプレゼン

クライアントからのご要望は“平屋の暮らし”“インナーガレージ”“洗濯物を爽快に干す”でした。三角敷地の中で方角に対して角度を45度振ると、全て南に面した5つのお庭がうまれるプランをご提案しました。3間×3間の広々としたLDKを中心に個室や水廻りを分散しました。子育て世代のおうちとしては収納が少なく、その分廊下が長いので改善の余地がありました。また、分譲地の特性上、まもなく周囲は敷地いっぱいの住宅が建ち並びます。その中ではもっと小さなボリュームで敷地内に余白を残した暮らしが良いなぁという思いもあり、再度、別の提案をさせていただくことにしました。2019.05.01

- コメント(0)

コメントを残す

セカンドプレゼン

2回目の提案は廊下を無くし、建て坪を小さくしました。建物と庭のバランスが良くなり私の心のもやもやが解消されました。収納が少ないという問題は、子ども部屋の床を90センチ持ち上げて、その下のスペースを天井高さ140センチの収納スペースに当てる事で解決しています。天井高さ140センチというのは、面積条件と合わせて建築の解釈が2階建てにならない寸法です。インナーガレージを含めても30坪の小さな平屋。ちなみに4人家族です。クライアントにも喜んでいただき、これから実施設計にはいります。2019.06.01

後日、新たなご要望をいただきました。ひとつは薪ストーブを設置したい事、そしてもうひとつ、急な来客(宿泊)にも対応できる部屋を考えたいとの事でした。「良いですよ!」と返答したものの、長期で悩み続けてしまいました。薪ストーブの設置は壁との離隔距離を確保したりするので、それなりの広さが必要です。お庭にも薪置き場や薪割りスペースが必要です。さらにもう一部屋。。。これはプランニングし直した方が良いのではないかという結論を出しました。

設計期間中こそ、住まい手は暮らしに対するイメージがどんどん沸いてくるのです。だから基本設計中の変更は遠慮なく!容赦なく!徹底的にやりましょう!その代わり、実施設計が始まったら大きな変更は難しいのです。この段階で遠慮したら後悔が残りますし、遠慮し合うような関係ではいけませんね(^^)

- コメント(0)

コメントを残す

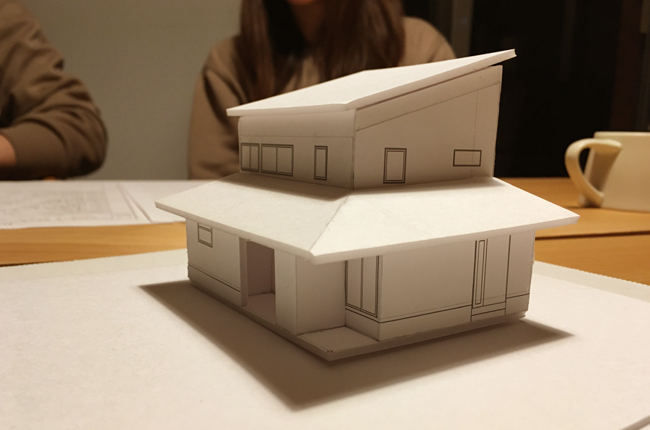

サードプレゼン

土地探しからご相談をいただき、この土地なら平屋の新築も大丈夫と判断した責任を感じつつ、実は平屋の限界を感じていました。悩みに悩み抜いた結果、当初のご要望を裏切る事にしました。どうかいい意味で裏切っていますように。

ご提案したのは2階建てです。寝室を1階に設けて平屋の暮らしを体現しています。薪ストーブ設置箇所ならではの高天井のリビングとしました。五寸勾配の屋根が小屋裏のような2階を形成して、6mの高さで2階建てが成立しています。この低いプロポーションが楽しみです。車庫に車は入りきらないけれど、フロントガラスは屋根に覆われ、雨に濡れることなく玄関を行き来できます。

プレゼン後、トイレ休憩に席を立って戻って来ると、ご夫婦からまさかの一発OK!驚きました。キッチンの配置を少しだけ検討して、いよいよ実施設計が始まります。2019.09.14

- コメント(0)

コメントを残す

実施設計を進めていますーキッチン打合せー

鍋田の家のキッチンを制作していただくのは、atelier m4(前田木藝工房)の前田大作さんです。施主の顔合わせも兼ねて5月にオープンした城東の新スタジオに伺いました。手掛けた家具に触れて、また、実際に長く使われている状態を確認できて胸が高鳴りました。実用性を無視せず、でも過剰に手を加える事なく“そのもののまま”が感じられる木の扱いが、建築(大工)のそれとはまた違いますね。最低限の要望で、おおよそ委ねてみたい職人さんです。とても楽しみにしています。宜しくお願いいたします。2019.11.02

- コメント(0)

コメントを残す

実施設計を進めていますー薪ストーブ選びー

薪ストーブのお話しを聞きにヤマショー安曇野ショールームへ伺いました。山口社長に火付けから調節まで実演していただきました。キッズスペースで遊んでいた子ども達がやってきて炎をじっと見つめる様子が印象的でした。鍋田の家にお似合いの薪ストーブはどれでしょうか?楽しく悩むことにしましょう。2019.11.23

- コメント(0)

コメントを残す

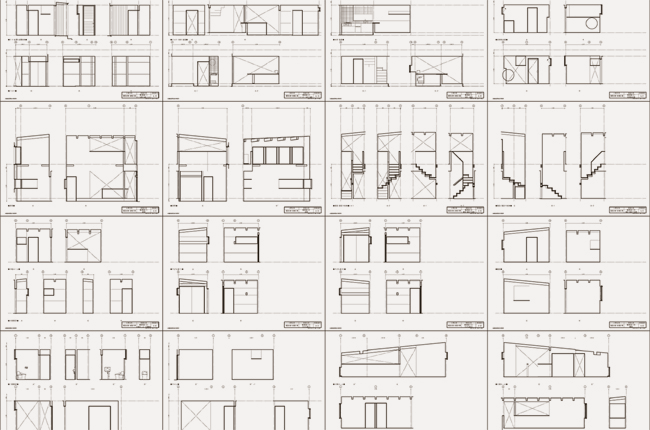

実施設計を進めていますー展開図プレゼンー

あけましておめでとうございます。いつもの場所で待ち合わせして、展開図のプレゼンをさせていただきました。設計事務所での家づくりですと大抵「展開図」を作図します。展開図と聞くと小学校の算数でサイコロを切り開いたイメージを抱く方も多いようです。そしてそれで合っています。建築の場合は必ずしも単純な6面体ではないので図面の見方が少しだけ難しく感じますが、順を追って説明していくうちに解るようになります。ただし僕は説明がめちゃ下手です。本当は展開図よりも僕の頭の中を開いて自由に見てほしいのです。2020.01.25

- コメント(0)

コメントを残す

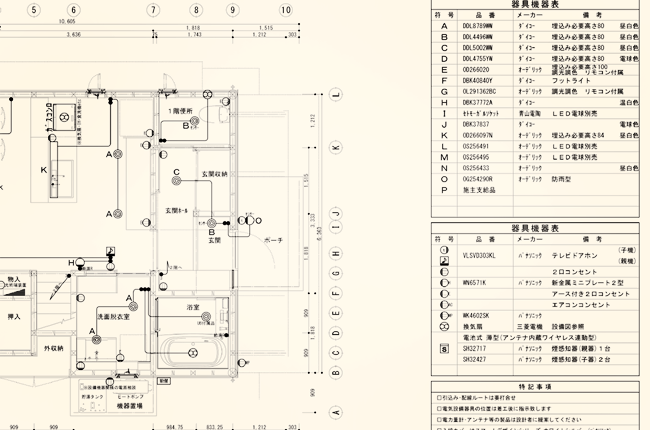

実施設計を進めていますー照明プレゼンー

コンセントの位置や照明器具、照明計画、設備機器関係の説明をさせていただきました。

好きな建築家のひとりに吉村順三氏がいましてこんな言葉を遺しています。

「ぼくらが欲しいのは光であって照明器具ではない」「床が明るくなるっていうのがとても重要なことだと思う。(中略)天井はあまり明るくないほうがいいんじゃない?(中略)それでいて手元とか必要な所がちゃんと明るければそれでいいんだからね。(住宅作法より)」

そして僕の設計はというと、まず器具が多いです(特にコンセント)。そして天井を明るく照らします。不思議なもので、僕が一生懸命考えたプランはそうなってしまう。それが良いと思っています。この辺りの感覚は本当に難しく、施主の理想と上手く擦り合わせられるように精進したいものです。2020.02.29

- コメント(0)

コメントを残す

設計事務所は予算を守らないのか!?

実施設計が終了したので、施工管理をしてくれる滝澤工務店さんにお見積りの依頼をしました。鍋田の家は滝澤さん一本の特命見積もりです。1か月後に出てくるお見積りが、施主から聞いていたご予算に見合わなければ工事契約に進めません。しかしながら、初回のお見積りで予算以内に収まった事は、15年近い設計事務所経験の中で一度もありません。「設計事務所は高い」と言われる一番の理由だと思っています。こんな事を記事にすれば信用を失いかねませんが、とても大切な事なので正直に綴ろうと思います。

事前に2018年5月14日の記事を読んでいただきたいです。

家づくりの0歩目と称して、まずはご予算を決めていただきます。そのうえでご要望をお伺いし基本設計(家づくりの第一歩)を始めます。私なりの経験と直近の情勢から、ご予算に見合う計画を心掛けますが、この段階でご要望を諦めていただく事はありません。「おそらく減額調整項目ですが見積もってみましょう」と前向きです。この後の減額変更の苦悩は重々承知です。施工会社にも再見積もりをさせてしまい申し訳ないです。「だったら初めからそんな図面を描いてはいけない」と私も以前は思っていました。しかし、一見無駄に思えるこの工程が実はとても大切です。理由は2つあります。まずは施工者につくりたい建築を素直に伝える為です。つくり手の意見も踏まえて減額方法を一緒に考えれば実現するかもしれません。次に、提示された金額と照らし合わせ減額事項を取捨選択する事で、住まい手にとって本当に大切にしたい事を見極める為です。結果的に掛かる金額が同じでも、粘ってからの減額案の方が建築の質は高いはずです。

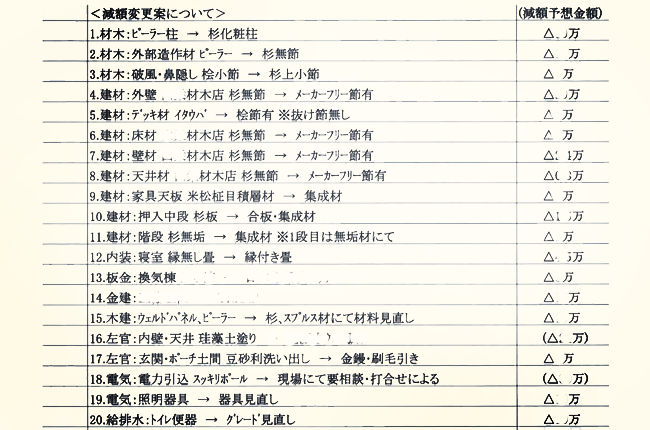

上の画像は鍋田の家の減額案事項の一部です。製品名や金額は伏せましたが小さな減額案の積み重ねと、中には苦渋の決断もあってご予算に擦り合わせていきます。表題の答えですが「初回のお見積りは予算オーバー、その後、三者が尽力して予算に合わせます」2020.04.07

- コメント(0)

コメントを残す

敷地に間取りを描いてみた

隣地との関係が気になったので、地縄より先に地上絵を描いてみました。ついでにガレージ部分に車庫入れも試してみました。普段はほとんど見ない自動車のバックモニターが役に立ちました。これならイケる!2020.05.18

- コメント(0)

コメントを残す

地盤調査

朝一で地盤調査に立ち会いました。スウェーデン式サウンディング試験(SS試験)です。2020.05.21

翌日、調査結果の速報が届き落胆しました。考察判定で地盤改良が必要との事でした。分譲地周辺で地盤改良は見られなかったので、この土地もきっと大丈夫と信じていましたが、やってみないと分からないものです。

最終的にはやはり地盤改良工事をしたのですが、備忘録としてその後の取り組みを記します。

まず、SS試験よりも緻密な地盤判定ができる表面波探査試験の実施を検討しました。SS試験では確認できない地耐力も表面派探査試験だと確認がとれて地盤保証を受けられるというケースが少なくないのです。試験に掛かる費用はSS試験よりやや高価ですが、再試験で地盤改良を免れるのであればやってみる価値はあります。また、今後は初めから表面派探査試験を実施するという選択もありだと思いました。再試験の相談をしたのはビイック㈱です。とても親身な対応でした。土地の開発工事事業者に施工内容確認書をいただくようにアドバイスをもらいました。

土地の開発工事をしたアスピアエステートさんにお願いし施工内容確認書を発行していただきました。あまり気分の良いお願いではないにも関わらず、快く対応をしていただき、施工内容も十分な締固め方法でした。しかし、元々が畑だった事と盛り土が1メールの箇所がある事から、再試験をしても地盤改良は必要でしょうとの回答をいただきました。ビイック㈱は自社の利益にはならない事を丁寧に説明してくれているように思いました。

- コメント(0)

コメントを残す

地鎮祭

大安吉日。ついに地鎮祭までたどり着く事ができました。土地の神様に工事の安全を祈願しました。(あと、地盤改良費も出来るだけ安くお願いします。)

凛とした気持ちで、僕も気を引き締めて頑張ります。2020.05.30

- コメント(0)

コメントを残す

この期に及んで屋根勾配を変更する

こんな事は今までに一度も無かったのですが、この期に及んで屋根勾配を再検討しました。実は現場で完成をイメージしていたところ、分譲地でこのボリュームは圧迫感があるように思えたのです。しかし設計変更も独りよがりではいけません。既に工事契約を交わした後です、正しい手順を踏まなくては。滝澤社長に相談したら「後悔しないようにやっていいよ」と言ってくださいました。早速パースを描いて齋藤さんに提示しました。好みを押し付けたくはないので「どちらがいいですか?」とだけ尋ねてみたら、即答で右!と言っていただけました(右の絵が再検討したものです)。プレカット入力の森下さんは「ひぇ~」と言って笑ってくださいました。本当に僕は人に恵まれています。2020.06.08

- コメント(0)

コメントを残す

地盤改良工事

地盤改良工事初日。今回の改良は平均4mのソイルセメント柱状改良58本、500mmφです。1日でちょうど半分終わりました。残り半分は、めいちゃんがやってくれるみたいです^^ 2020.06.10

- コメント(0)

コメントを残す

基礎配筋工事

基礎の鉄筋を施工中です。蒸し暑い中ダウンジャケットで作業している鉄筋工さんがいますが、こちらは空調服。ファンでジャケット内に気流を起こして気化熱で涼を取る優れものです。それにしても暑い中、丁寧に組んでくれています。後日、配筋検査を行います。2020.06.27

- コメント(0)

コメントを残す

基礎コンクリートの打設

基礎の耐圧盤コンクリートを打設しました。コンクリートの打設は複数の業者が力を合わせて取り組む作業で、和気あいあいと活気のある現場が僕は結構好きです。一番左がポンプ屋さん、次の二名が基礎屋さん、その隣が左官屋さんで、ミキサー車の上の生コン屋さんです。ミキサー車4台分のコンクリート配合書をチェックして僕は別の現場へ。宜しくお願いいたします。2020.07.02

- コメント(0)

コメントを残す

アンカーボルトの確認

ベースコンクリートの打設を終えたら、立ち上がりコンクリートの型枠をつくり、この段階でアンカーボルトのチェックをします。基礎アンカーボルトは、コンクリート製の基礎と木製の土台を繋ぎとめる金物です。規定のピッチで、かつ引き抜きの力が掛かりやすい柱の傍に据え付けられる様に、立ち上がりコンクリートの打設前に据え付け位置や高さを1本ずつ確認します。2020.07.05

- コメント(0)

コメントを残す

構造材の検査

構造材の検査で征矢野建材へ伺いました。ヒノキ土台、スギの柱、ベイマツの柱、梁の検査や選定をしました。含水率が12~18%(ほぼ15%代)でまずまずの値です。20%以上だと交換をお願いします。全数検査をするわけではないですが、同じ時期に同じ山から採れた木々は、やはり近い値を出します。

鍋田の家はベイマツの化粧柱(壁で覆わない見える柱)が11本あります。柾目(木目)がギュッとつまった綺麗な柱を選別しました。独立する1本の柱は4面が見えるので、どの面をどちらに向けるのか決めてお願いしました。2020.07.13

- コメント(0)

コメントを残す

玄関廻りの土間を施工中です

基礎工事は耐圧盤の打設と立ち上がりの打設の2回で終わらせれば、手間も少なくコストダウンにつながると思うのですが、玄関などの土間部分にはコンクリート内部に断熱材を仕込む関係で3度目の手間を設けています。角谷さんは図面をほんとしっかり見てくださる職人さんで細かく描いた甲斐があります。2020.07.14

- コメント(0)

コメントを残す

建て方初日!祝!上棟

鍋田の家はプレカット後の手刻みが多めな設計だったので、奥原棟梁は少し大変だったと思いますが、無事に建て方初日を迎えることが出来ました。今回の建て方は棟梁以外、全員僕より年下の若き大工集団でびっくりしました。段取りが良いのか手際が良いのか、おそらく両方だと思いますが、あっという間に棟木が上がりました!今日は偶然にも瞭太さんがお休みで、その瞬間に立ち会っていただく事ができて嬉しかったです。おめでとうございます。ここからも気を引き締めて頑張ります。今日から3日間の建て方は、高温多湿の天気予報ですが職人の皆様よろしくお願いいたします!2020.07.29

- コメント(0)

コメントを残す

建て方二日目

建て方二日目。僕の設計は緩勾配の屋根が多いのですが、今回は5寸勾配の屋根です。登り梁の据え付けが想像以上に大変でしたが見事に掛かりました。連続性が綺麗です。

迫り来る入道雲に焦らされながら、屋根の化粧野地板まではやってしまいたいところ。

大人は入道雲を見たら“雷雨が来るなぁ”と思います。子どもは“おいしそうだなぁ”とか思います。同じ景色を見ていても、知識や経験が違えば見え方(感じ方)が違います。建築にも同じような事が言えます。たまに「設計事務所は見た目にこだわるね」なんて聞きますが、その「見た目」っていうのは、単に“四角い家がかっこいい”とか“黒の外壁がおしゃれ”とか僕の感性で決める部分は少ないです。自然の摂理や場所の特性がわかると、結果的にそういう見た目になったモノが「あぁ良いなぁ」と感じるようになります。だからデザインされた建物の中から選んでいただくよりも、打合せを重ねながら設計意図をお伝えして、お互いの理解を深めながら図面を描き進めています。説明下手ですけどね。2020.07.30

- コメント(0)

コメントを残す

建て方三日目

5寸勾配の屋根の上は僕には怖くて歩けませんが、20代大工達はひょいひょい作業を進めています。

上の写真は屋根の上に断熱材を敷いている様子。真ん中は断熱材の上に熱線反射型の防水シートを貼った後。下の写真は防水シートの上に通気層(空気を流す為の隙間)を施工しているところです。2020.07.31

- コメント(0)

コメントを残す

仮筋交いが入りました

斜めの部材が仮筋交いです。本物の筋交いや壁耐力面材が規定の金物で据え付けられるまではこの状態で建物の耐力を確保します。写真の中心が居間から見て玄関戸が取り付く場所です。2020.08.05

- コメント(0)

コメントを残す

上棟式

大安吉日、上棟式を執り行いました。新型コロナの影響で棟梁にとっても今年初めての式となりました。たくさんの方のご尽力でここまで無事にたどり着けました。心から感謝いたします。これからも気を引き締めて進めていきます。2020.08.07

- コメント(0)

コメントを残す

外壁の施主塗装

猛暑の中、施主に頑張っていただき外壁の着色保護塗装をしました。鍋田の家の外壁は全面に無垢の県産サワラを張ります。その数なんと420枚(4メートル材)!気の遠くなる作業ですが、一枚いちまい丁寧に塗ります。壁に張る前に塗装する事で張り重なってしまう部分にも塗装できますし、安全に作業ができます。これだけの材料を広げるスペースが必要になりますので、滝澤工務店さんに場所をお借りして終日作業でした。朝から日暮れまで作業して1/3が終了。あと2日はかかりそうです。2020.08.09

- コメント(0)

コメントを残す

金物検査

筋交いや壁の耐力面材を固定する金物を目視検査しました。建物のつくりに応じて、各柱等が負担する加重はそれぞれ異なりますので、場所により据え付けられる金物もそれぞれ違うのです。第三者機関の金物検査も行われますが、それとば別に僕も必ず検査する事にしています。2020.08.25

- コメント(0)

コメントを残す

サッシ取り付け

金額のことだけ言えば、普通の引き違いサッシが一番安いのですが、それを少し特殊な取り付け方でお願いしています。施工図も一開口部につき3枚描いて、それでも伝えられない部分を現場で説明します。そこまでやると大工さん側から「こうした方がいいんじゃない?」って提案してくれて、次回の図面に反映されます。細かい内容ですが、その繰り返しで完成度が高まります。2020.08.28

- コメント(0)

コメントを残す

外壁施主塗装2日目

炎天下の中、2日目の外壁施主塗装です。1棟まるごと板張りの住宅だと、やはり予定通り3日はかかりそうです。塗り作業も大変なのですが、材料の移動(持ち運び)がなかなかの肉体労働。やってみて分かる事がたくさんあります。

場所を貸してくださっている滝澤工務店さんが、日陰で作業できるように屋根付きの場所を用意してくださいました。ありがとうございます。2020.08.30

- コメント(0)

コメントを残す

JIOの防水検査

第三者機関であるJIOによる防水検査でした。「ぱっと見ただけでしっかり施工されているのが分かる!」と言われたのですぐに終わるかと思いましたが、長い間細かく見ていかれました。特に不備事項はありませんでした。2020.09.02

- コメント(0)

コメントを残す

塗装した板材の外壁張りがはじまりました

3日間かけて塗装した長野県産さわら板を、今度は大工が一枚ずつ丁寧に張っていきます。足場の上と下にひとりずつ、息を合わせて効率よくやっていただきますが、それでも先は長い。。。

ステンレスの釘を1本ずつ手打ちしていただきます。2本の釘を見比べて、今回は平頭でお願いしました。2020.09.09

- コメント(0)

コメントを残す

部屋と吹き抜けの関係性を悩む

実施設計中に散々悩んだ吹き抜けに面する子ども部屋の壁を、現場でもまた悩む。もっと要領よく決断できたら楽だなぁと思いますが、これはもう性分だと開き直って粘り強く現場にいます。施工図に描き起こす時にまた悩むのでしょう。居間から空が見られないだろうか。

家は3回建てないと満足できないと言いますが、3回悩まないと設計できないようで。2020.09.13

- コメント(0)

コメントを残す

金属加工工場で打合せ

鍋田の家は台所を区画せず、ワンルームの一角にキッチンがあります。その一角の壁に3㎡を超えるステンレスを貼ります。合わせてレンジフードもステンレスで制作する予定なのです。何人かが僕に忠告してくれました。「それ、飲食店の厨房になっちゃうよ?」

確かに特有の金属光沢が心配ですが、衛生機能面では申し分のない素材です。表面の加工方法や角の出し方、繊細な寸法で設計すれば、きっと素敵な水廻りになるはずです。そんなわけで、手間の掛かる設計に力を貸してくれたのは、物干しの制作もお願いしている㈱優屋さんです。物凄く簡単に言うと、金属の加工ならなんでも出来る会社です。設計中は少し不安でしたが、打合せ後はひとごとの様に楽しみにして待つ事にしました。2020.09.23

- コメント(0)

コメントを残す

杉の床板

杉の床板張りがはじまりました。通常、製品化されたフローリングは梱包や運搬の都合で1.8mや2m程度の長さで納品されますが、製材所から直接購入して運搬していただくことで4.5mの長物を入れています。継ぎ目のない伸びやかな床板は木目がより際立つと思います。(搬入や施工は大変です)2020.10.01

- コメント(0)

コメントを残す

家具作家さんとキッチンの打合せ

atelier m4(前田木藝工房)城東スタジオにて制作キッチンの打合せをしました。前田さんから思わぬご提案をいただいたので、施主も私も即決できず持ち帰らせていただきましたが、つくり手からの斜め上をゆく提案はいつでも大歓迎です。引出しにつく予定の真鍮ツマミもオリジナルの金物です。チェリーの幕板にお似合いです。

下の写真は前田さんからの宿題にこたえた、お施主さんからの提出物。許可も取らずに勝手に載せちゃいます!2020.10.04

- コメント(0)

コメントを残す

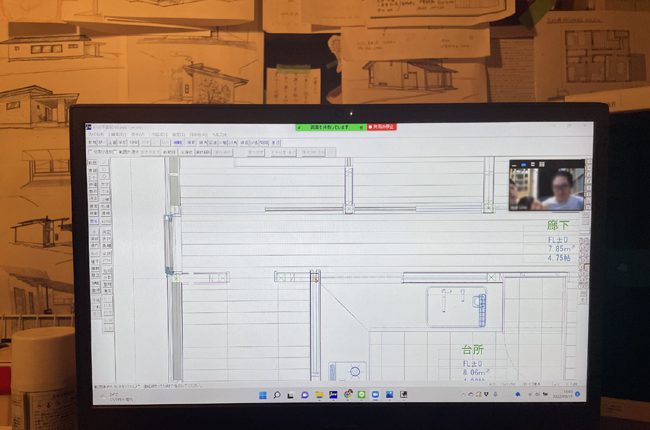

定例打合せ

現場ごとに週1日、定例の日を決めています。鍋田の家は毎週水曜日、9時から監督、職人、設計士で顔を突き合わせます。僕の場合は週イチどころか頻繁に現場へ行くので、定例時には打合せが無い事もありますが、それでも必ず集まる事にしています。今日は施工図をもとに開口枠の納まり確認です。2020.10.07

- コメント(0)

コメントを残す

天井の下地が組まれました

天井下地が組まれると、なんとなく部屋のボリュームが感じられます。良い感じ。写真はキッチンダイニングの天井で珪藻土左官で仕上げる予定です。ガスコンロのキッチンが設置されるので、建築基準法上の火器使用室となり、燃焼範囲は12.5mm厚の石膏ボード下地を張ります。そうする事で、今回はキッチン廻りに垂れ壁のないすっきり一体空間です。2020.10.21

- コメント(0)

コメントを残す

階段制作中

実を言うと本計画は、階段の位置が定まらずに下書きのまま諦めていた案に別のプランが重なって成立した経緯があります。直階段(まっすぐな階段)は2階の間取りに廊下が必要となる傾向があり、私はほとんど採用しません。また、リビングアクセス階段(居間に上り口のある階段)も居間の落ち着きを損なうので慎重になります。鍋田の家はリビングアクセスの直階段がうまくまとまった、ひと皮剥けた(僕が)取り組みでした。居間と階段を隔てる壁がおうちの拠り所として心地よい場所性をもたらすと思います。階段下をくぐった先にウォークインクローゼットと寝室のあるプライベートな部屋を配していて、この半孤立な感じも気に入っています。出来上がってしまえば何事もないようなしつらえですが、棟梁には見えない部分でかなり細かいお願いをしていて難儀させたと思います。設計中からとても思い入れのある階段です。2020.10.28

- コメント(0)

コメントを残す

下駄箱制作中

下駄箱をラワンランバーという材料で大工さんに造っていただきます。一言に家具といっても、既製品を買ってきて置くか、家具屋さんに造ってもらうか、大工さんに造ってもらうか・・・家具屋さんから材料を手配して大工さんに造ってもらうとか、いろいろな方法が考えられます。

家具単体の精度でいえば、家具屋さんの制作品は素晴らしいです(技術も素材も金物も価格も良い)。大工さんに造っていただく最大のメリットは、現場で造るので建築に合わせて納めてくれる点だと思います。少々無骨な大工家具が建築に合わせてピタっと納まっているというのが、日常的な家具として丁度良かったりします。2020.10.28

- コメント(0)

コメントを残す

室内木部の施主塗装

本日は内部木部の施主塗装です。外壁は夫、内壁は妻の役割分担で家づくりに携わっていただき嬉しいです。写真はラワン合板に浸透性のクリア(透明)塗装です。ラワンはクリアを塗っても茶色を塗っているかの様な色変わりです。部屋の印象が少し落ち着きとっても良い感じです!2020.10.29

- コメント(0)

コメントを残す

デッキを施工中

大工工事も残すところ外部の残工事のみとなりました。写真は濡れ縁のヒノキ床板を施工中の奥原棟梁。ゆいちゃんとめいちゃんは大好きな棟梁に会えなくなってしまうので少しさみしいですね。2020.11.04

- コメント(0)

コメントを残す

大工工事が完了しました!

大工工事が完了しました。奥行が異なる板壁と光の感じを目の当たりにして少しの間だけほっと一息つきました。一家勢ぞろいで棟梁へ挨拶に来てくれて、それもまた嬉しかったです。大工の皆さんありがとうございました。2020.11.11

- コメント(0)

コメントを残す

建具も施主塗装

ドアや引戸関係のいわゆる“建具”が完成したとの連絡をいただいたので、加工場に出向いて塗装しています。家一軒、まるごと塗装を経験した瞭さん、手捌きが板についてます!2020.11.22

- コメント(0)

コメントを残す

仕上げ材関係を決定していきます

現場にて、仕上げ材関係を決定する段階に入りました。僕の設計は仕上げの要素が少なめかなと思いますので、選ぶこともそんなに多くはありません。今回は珪藻土と襖紙とタイルを選びました。意外に思われる方も多いのですが、色味選びに関しては僕はあまり意見せず、施主にお任せしています。僕だったら選ばないカラーもあったりして、それがとっても良いのです。ついでに言うと、テーブルやソファー等の可動家具も「なんでもいいですよ!」と思っています。是非楽しんで決めていただきたいです。

とてもこだわりが強い性分なので、人様のおうちにとことん首を突っ込んでしまいます。そこで、線引きが必要だったわけです。「住む人が幸せである事」が全てです。その時に果たせる責任は、構造(安心)、性能(快適性)、耐久性(素材選び)までかなと思います。子育て方針(個室のあり方)や色彩感覚、インテリアは暮らし手の個性で溢れてほしいです。

縹色(はなだいろ)の襖が入るのがとても楽しみです。2020.11.29

- コメント(0)

コメントを残す

FIXガラスの据え付け

FIX(嵌め込み)窓のガラスが入れば、これで外部の建築工事は全て完了です。登り梁の勾配に合わせて加工した三角形のLow-E複層ガラスを搬入中。2020.11.30

- コメント(0)

コメントを残す

左官工事が始まりました

和室や2階や日陰や直射日光を当てたりもして、施主と珪藻土の色味を最終確認しました。初めてやってみる茶系の珪藻土。とても楽しみです。石膏ボードの継ぎ目を平滑にするパテ施工が始まっています。クラック防止のメッシュを塞せ込んでいます。宜しくお願いいたします。2020.12.01

- コメント(0)

コメントを残す

珪藻土の左官押さえが始まりました

いよいよ仕上げ左官です。2階の一番小さな面をキャンバスに試し塗りしていただきました。上の写真が梨地(なしじ)仕上げ。下の写真が塗り放し仕上げです。どちらも良い!・・・悩み抜いて最終決定しました。2020.12.04

- コメント(0)

コメントを残す

玄関土間の仕上げを検討中

玄関とポーチの床はモルタル玉砂利の洗い出し仕上げです。モルタルの色や石の種類、密度等、パターンは無限です。今回は地を多め石を少なめ。最後は職人さんの手仕事にお任せです。2020.12.06

- コメント(0)

コメントを残す

制作キッチンの設置

ステンレスの壁が出来上がり、チェリー木工部の据え付けが終わりました。設備機器関係の接続をすれば制作キッチンの完成です。制作キッチンは複数の職人さんのコラボ作品だと思います。atelier m4さん、優屋さん、坂本電気さん、中信水道さん、ヤマショーさん、サンリンさん、誰が欠けても完成しません。感謝感謝の連続です。2020.12.08

- コメント(0)

コメントを残す

建具の建て込み

建具が入るとおうちの完成度がぐっとあがります。写真の障子は引き違いではなく、両側の壁に引き込んで全開口できるつくりになっています。隣地が低く、南に開けている鍋田の家は日当たりが良く、冬の日中は開放した方が暖かいです(日射取得)。日暮れ後は閉じで熱を逃がさぬように、その時々を楽しく工夫して過ごしていただきたいなと思います。2020.12.09

- コメント(0)

コメントを残す

土間の洗い出しと照明検査

玄関では左官屋さんによる土間の洗い出しが始まっています。時間が掛かりますが根気よくとても丁寧な作業です。

夜は照明の施主検査を行いました。最近はいつも突然のお呼び立てで申し訳ございません。とても喜んでいただけたので一安心です。「見学会やるなら夜もいいじゃないですか!」と言っていただけてありがたいのでした。子ども達はガラスに映る姿でポーズ!!もうすぐ完成です。2020.12.10

- コメント(0)

コメントを残す

火入れ式

薪ストーブに炎が灯り、冷え切った室内が緩みました。なぜか無言になっちゃいますね。

ヤマショー山口社長からは取り扱い説明をしていただきました。2020.12.12

- コメント(0)

コメントを残す

祝!お引き渡し!!

ファーストプレゼンから1年7か月、本日無事お引き渡しとなりました。家づくりを通じて暮らし方を再考される施主の姿勢に、僕の方が目からウロコの学び多い設計監理期間でした。それにどこまで応えることが出来たのか、今後は僕の答え合わせになります。外構工事も携わらせていただく予定です。どうか末永いお付き合いをお願いしたいと思います。

滝澤工務店をはじめとする各職人の皆さまにも大変お世話になりました。多くの方々の力をお借りして、素敵な住宅が完成した事を心から嬉しく思います。ありがとうございました。2020.12.19

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

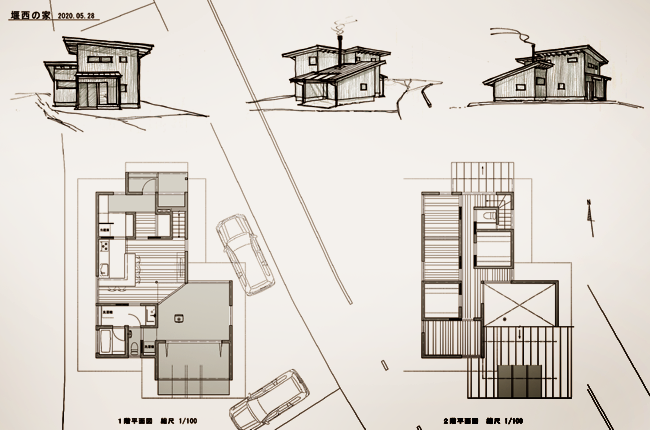

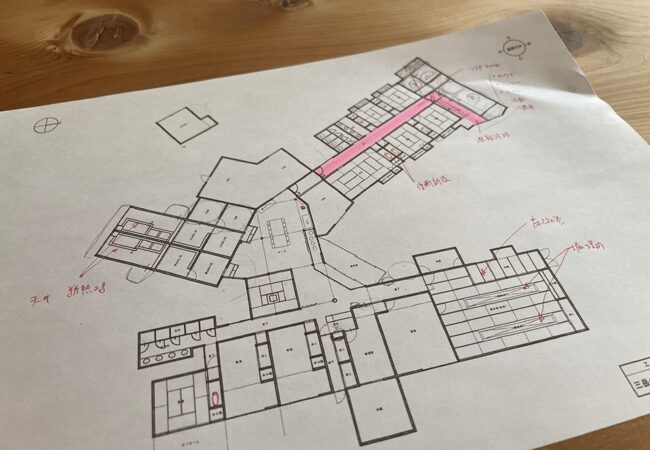

後に知ったのだが、土地探しは足掛け4年。紆余曲折を経て一番最初に出会った土地に戻ってきたそうだ。4年間の奮闘が実を結ぶように一所懸命にやらせていただいた。

敷地は塩尻市北部、奈良井川河岸の上段に位置する。長野自動車道ICやJR篠ノ井線の駅が程近い。県道松本空港線を基軸に交通至便なエリアである。

更地の段階で真西は大型倉庫に眺望を遮られていたものの、角度を振れば穂高岳以北の山々を遠望できそうな気配があった。

地区計画の規定で道路から1.5メートル、隣地から1メートルには建てられず、また南に拡がる扇形の敷地の為、建物を北に寄せるほど平面計画は圧迫された。そこで敷地の形に合わせた五角形の間取りを提案した。鈍角で梁を受ける柱の断面も五角形になった。この難儀を楽しむようにやり遂げて下さった棟梁には頭が下がる。

施主ご家族はアウトドアにアクティブだった。道具も一式揃っており、私は初め相当な収納スペースを見込んだ。ところが部屋の広さや収納量に関するご要望は無く、求められたのは“土間リビング”と“コの字型カウンターキッチン”のたった2点だった。

土間リビングでは、アウトドアチェアやコットは収納せず日常使いができる。道具の積み込みや乾かしの為に、カバードポーチ(屋根付き外部土間)を計画した。

コの字型カウンターキッチンは、調理側と食事側で床に20センチの高低差を設けて双方の目線高を近づけた。コミュニケーションを取りながら短動線で調理と提供ができる。そんな立ち振舞いがキャンパー的だと密かに思っている。カウンター天板は、耐熱・耐水性に優れた特殊モルタルを施主施工した。

打ち合わせを重ねる中で、私は家づくりに新たな視点を得た。それは暮らしに対する所望が必ずしも“家”に執着しない魅力である。日常はアウトドア(学校・職場・レジャー)にあって、家は拠点である。だからこそ質実剛健に必要を見据える事ができた。堰西の家は、細かな設えや機械的設備に頼らない潔さがかえって良質をもたらせた。冬までには薪ストーブが設置される。まだまだ楽しみは続く。

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

2019

2019

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

2019

2019

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

ご自宅にお招きいただき建て替えのご希望を伺った。

築後40年、現代建築史に見る“家長制度”を継ぐ立派なお住まいだと拝見した。うがった見方をすれば、既にある物を取り壊し、また建てるのだから建て替え計画は挑戦的だと思う。それでも技術革新や世帯の入れ替わりなど、様々な変化に対応しづらい状況でのご決断だった。

計画地はいわゆる非線引き区域で用途地域の指定がない。代わりに、市が独自に土地利用基本区域を定めており「田園居住区域」に該当する。田園環境に調和した集落コミュニティの継承を図り、無秩序な宅地の拡散を防止する区域である。

解体は既存の石垣やコンクリートブロック塀を撤去し、改めて敷地を道路に開いた。その向こうに広がる見慣れた田園が、エモくノスタルジーに感じていただける様に、開口部の開け方、しつらえ方に検討を重ねた。植栽と格子戸、サッシ、リネンカーテンの階層で、前面道路と室内の関係を調整して、心地よく暮せますように。

2階には階段ホールを兼ねる10帖程のスペース(セカンドリビング)をご用意した。一方で個室は4帖半に満たない小さな部屋を並べた。個室の上部には壁を設けず、勾配天井が連続して視線が延びる一体の空間とした。個室に足りない分がセカンドリビングにあふれ出し、家族の第二の居場所として弾力的に使われてゆく事を楽しみにしている。

基本設計で粘り強く検討を重ねた建て替え計画は、うまくいった!と実感している。毎度のことながら施主力に依るところが大きく、感謝と感動で胸いっぱいになる。結果的には8坪の減築となり、広くなった敷地の余白にこれから植栽をする。梅雨が明けた頃にまた伺いたいと思います^^

- コメント(0)

コメントを残す

アルセーバの木羽葺き屋根

洗馬にあるからアルセーバというイタリアン料理店。ランチメニューもとても美味しかったです。これは人にオススメ出来るお店!屋根の構造が知りたくて、お忙しいところ店主さんにもお話をうかがいました。ありがとうございました。

平日もご予約してから行く事をお勧めします。2022.01.27

- コメント(0)

コメントを残す

永久の未完成これ完成である

内装の壁仕上げや下屋の木製瓦葺きが未施工ですが、これにてお引渡しです。

今後は暮らしながら、少しずつ家づくりを進めてください(^^)

暮らしが落ち着いた頃に竣工写真が撮れたら良いなと思います。引き続き宜しくお付き合いください。

2023.02.25

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

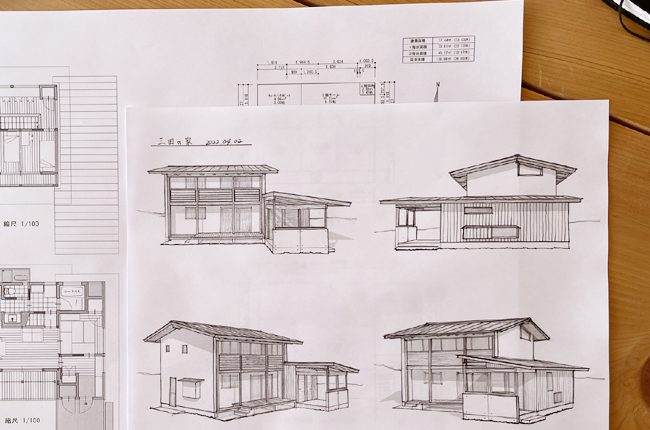

降旗さんとは土地探しからのお付き合いとなった。最初の候補地は取得できず計画を一時断念した。ところがその1年半後、新たな土地に巡り合い再びご連絡をいただけたのだった。

敷地は有明山のふもとで山麓線から少しくだる小高い造成地。西側からのアプローチで隣家の隙間を抜ければ、安曇野平を超えて池田町や明科の山々まで遠望できた。下段には麦畑が広がり、季節ごとに変化する様が楽しみに思えた。この見晴らしは今後も遮られる事がないだろう。特異ではあるが、“東に開いたおうちを検討しましょう”と計画が始まった。

建物に対するご要望は少なかった。「うまく言えないが」と前置きしたうえで「重厚感のある平屋」とだけ言われた。“重厚感”とういう言葉が腹に落ちたのは、アパートにある持ち物を見させていただいた時だった。若いご夫婦からは想像し難い、民芸家具や民族玩具、無骨なアートの類を拝見した。ポップで軽やかな箱では許容できない空気感を、現代に合った暮らしの中で相応する設計を心掛けた。

最初のプレゼンでは、全ての部屋を一筆書きで回れるプランを提案した。南面に大きな窓を設けて暖まった空気をリビングに取り込む計画だった。しかしそれらは違うようだった。そこで、出入り口や掃き出し窓を無くして各部屋の籠り心地を大切にした。利便性は劣るが住まい手の暮らしにハマったと思う。

まさにウッドショックの最中、構造木材の使用量を減らすべく、今回は登り梁工法を採用しなかった経緯があり、全ての部屋に天井を張った。リビングのアール天井は、このおうちの象徴的な空間を築いた。アール天井は景色の切り取りにフォーカスを当てる意図があったのだが、それだけでは合理的な説明として薄い。私としては珍しく好奇的な思いを鼻息荒くプレゼンし、“おもしろそうだ”と快諾いただけたのだった。これが勾配天井ともまた違う、とても居心地の良い場所になった。

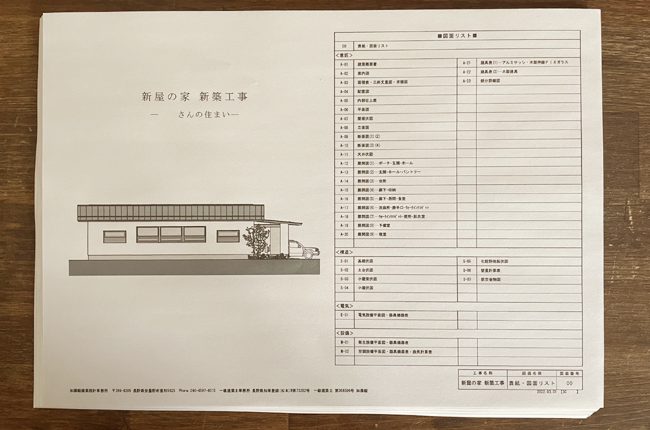

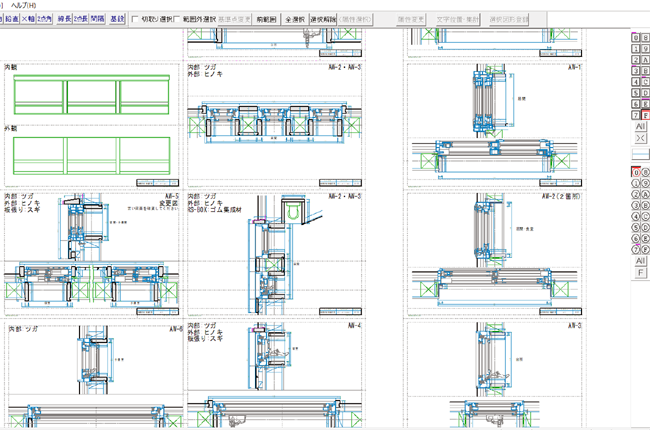

新屋の家は、敷地の東に広がる光景をめいっぱい取り込む為に南北に長い建物になった。周囲の民家とのバランスを心配したが、軒の低さが功を奏して違和感なく佇んでいる。本物の藁を混ぜ込んで荒々しく仕上げた外壁左官が土着の建築の様だ。

雪がとけたら畑づくりや植栽が始まる。その頃には麦畑もいちめん緑になる。黄金に色付く季節も楽しみだなぁ。図々しいとは理解していますけど^^、また頻繁に通わせていただきますね!

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

既存樹に実った梅をいただきました!

かける君が段ボールいっぱいの梅を採ってくれました!ありがとう^^

夜には仕事終わりの施主塗装3日目。お疲れ様です!2023.05.24

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

- コメント(0)

コメントを残す

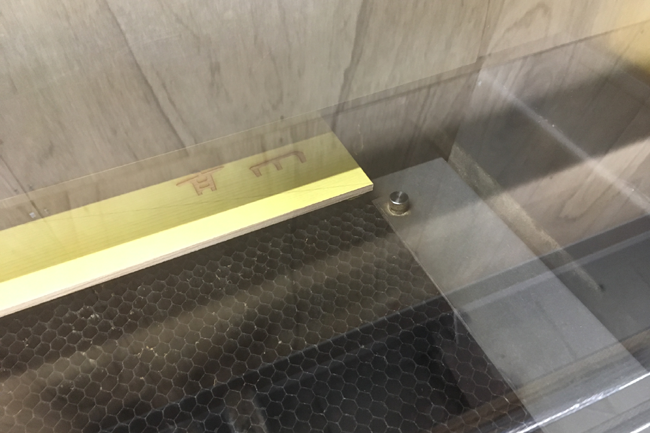

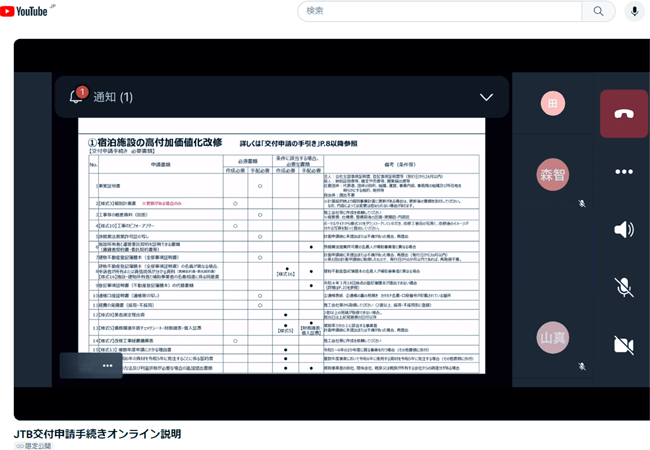

大浴場の洗い場に畳が、仕切りに建具が入りました!

紅葉の終わりから雪解けシーズンまでの僅か3か月半、また正月休みは営業にあてる怒涛の工事期間でしたが、協力業者の皆様のおかげで無事完成をむかえました。3月15日「釜沼音泉 大喜泉」リニューアルオープンです!!2024.02.29

- コメント(0)

コメントを残す

2020.08.03

2020.08.03 2020.09.05

2020.09.05 2020.10.12

2020.10.12 2021.03.15

2021.03.15 2021.04.05

2021.04.05 2021.09.29

2021.09.29 2021.10.02

2021.10.02

2021.10.28

2021.10.28 2022.01.27

2022.01.27 2022.02.16

2022.02.16 2022.03.03

2022.03.03 2022.03.15

2022.03.15 2022.03.15

2022.03.15 2022.03.22

2022.03.22 2022.03.23

2022.03.23 2022.03.28

2022.03.28 2022.03.29

2022.03.29 2022.04.18

2022.04.18 2022.04.30

2022.04.30 2022.05.05

2022.05.05 2022.05.06

2022.05.06

2022.05.09

2022.05.09

2022.05.15

2022.05.15 2022.05.16

2022.05.16 2022.05.28

2022.05.28 2022.06.07

2022.06.07 2022.06.09

2022.06.09 2022.06.10

2022.06.10

2021.04.24

2021.04.24 2021.05.28

2021.05.28 2021.06.10

2021.06.10

2021.07.03

2021.07.03 2021.08.07

2021.08.07 2021.09.18

2021.09.18 2021.10.15

2021.10.15 2021.11.06

2021.11.06 2021.12.18

2021.12.18 2022.01.09

2022.01.09 2022.02.12

2022.02.12 2022.04.09

2022.04.09 2022.04.22

2022.04.22 2022.05.15

2022.05.15 2022.05.29

2022.05.29 2022.06.02

2022.06.02 2022.06.07

2022.06.07 2022.06.08

2022.06.08 2022.06.12

2022.06.12

コメントを残す